[Élections 🗳️] En cette période d'élections législatives, avec l'extrême droite aux portes du pouvoir, il est crucial pour Lallab de donner la parole aux femmes musulmanes, principales impactées. La lutte passe par le vote (dimanche 30 juin et...

[Élections 🗳️] En cette période d'élections législatives, avec l'extrême droite aux portes du pouvoir, il est crucial pour Lallab de donner la parole aux femmes musulmanes, principales impactées. La lutte passe par le vote (dimanche 30 juin et...

Dans le cadre du parcours bénévole organisé par Lallab, je fus conviée le jeudi 20 octobre 2022 à la projection du film documentaire « Women SenseTour in Muslim Countries », épisode 1 sur le Maroc sans imaginer à quel point j'allais être...

« Lis, lis au nom de ton Seigneur », telle fut la première révélation faite au prophète de l’islam par son Créateur, telle fut la première révélation qui vint alimenter le célèbre livre sacré consulté quotidiennement par les musulman.e.s. Face à...

Des histoires de piraterie, on en a tou.te.s entendues étant enfants. Des histoires que l’on trouvait souvent fascinantes, parfois intrigantes, mais toujours prenantes. L’histoire que je m’apprête à vous raconter aujourd’hui sera tout cela à la...

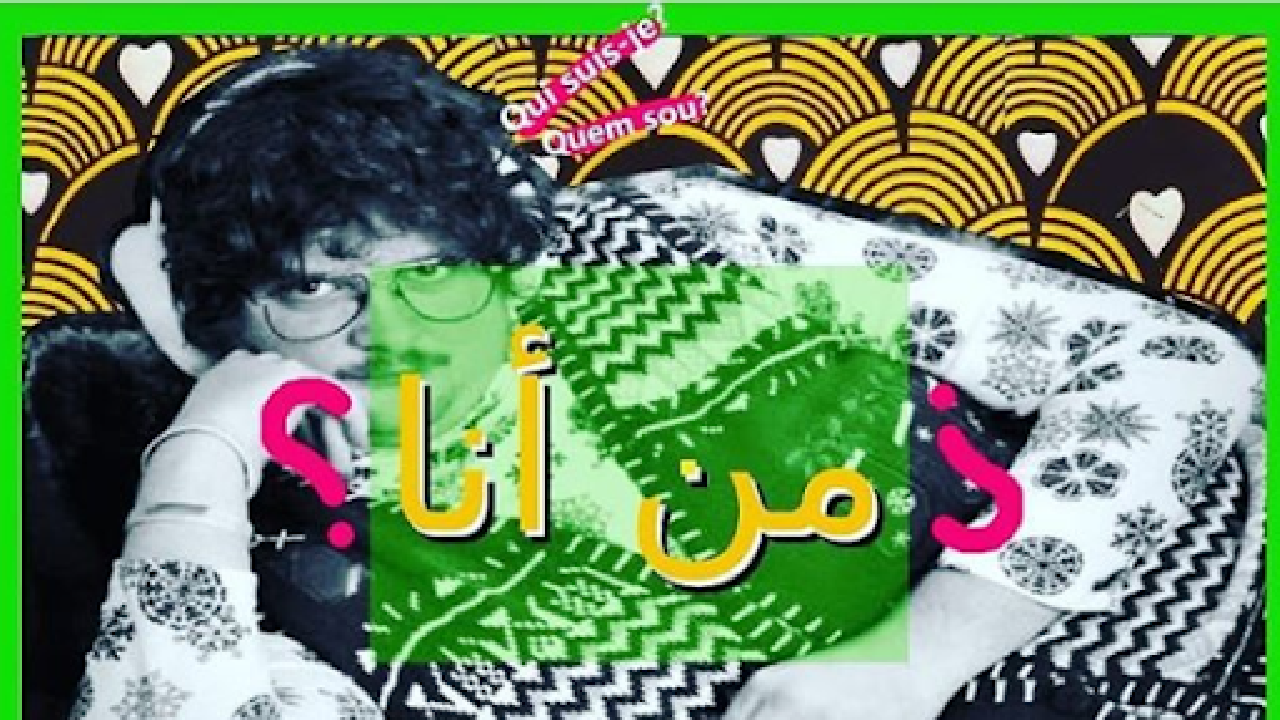

Azzelige Amália, qui a repris des études en histoire, est également une grande artiste. Son site nous fait d'ailleurs très bien ressentir à quel point l’art et l’histoire habitent tout son être. Elle nous raconte son parcours atypique, entre...

Leïla est une danseuse et chorégraphe franco-marocaine et berbère. Son nom de scène est Raïssa Leï, signifiant « présidente Leï » en arabe, ce qui peut aussi désigner une directrice de troupe. Elle est ingénieure, tout en considérant également...

sociologue féministe – Maroc

On peut dire qu’avoir un passeport français est un privilège : sûr·e·s d’obtenir notre visa pour quasiment tous les pays du monde, on a l’embarras du choix pour partir en voyage. Sauf que quand on est Noire, d’autres réalités entrent en jeu et les...

#MAROC. Mon choix de porter le voile date de plusieurs années durant lesquelles je ne me suis généralement pas sentie différente. En effet, je vis dans un pays musulman où règne une diversité précieuse, dans laquelle le port du voile est loin de...

Fondatrice de l’association Amal pour les arts culinaires

Marrakech – Maroc

Médecin biologiste & directrice du Centre d’Etudes et de Recherches sur la question des Femmes dans l’Islam

Rabat – Maroc

Fondatrice de l’association Solidarité Féminine

Casablanca – Maroc

Fondatrice de l’association Teach4Morocco

Meknès – Maroc

Fondatrice coopérative féminine d’argan Tifawine

Tafraout – Maroc

Le Women SenseTour – in Muslim Countries est une série documentaire la rencontre des femmes que l’on n’a pas l’habitude de voir : les musulmanes qui font bouger les lignes ! Le Women SenseTour est à l’origine, une quête personnelle....