Le samedi 3 juin 2023 avait lieu à Paris notre Festival Lallab Birthday, le festival féministe et antiraciste qui célèbre les femmes musulmanes. Plus de 500 personnes étaient présentes à la Bellevilloise pour assister à une journée de tables...

Articles ayant pour but de se réapproprier nos récits à travers des articles pédagogiques sur un sujet ou un concept féministe et antiraciste.

Le samedi 3 juin 2023 avait lieu à Paris notre Festival Lallab Birthday, le festival féministe et antiraciste qui célèbre les femmes musulmanes. Plus de 500 personnes étaient présentes à la Bellevilloise pour assister à une journée de tables...

Revivez l'action menée par la Salam Justice League lors du Festival Lallab du 2 juin 2024, et retrouvez toutes les informations pour contacter Marie-Cécile, Souad et Yolaine. Combien d’entre nous avons été victimes de discrimination lors d’une...

Dans le cadre du parcours bénévole organisé par Lallab, je fus conviée le jeudi 20 octobre 2022 à la projection du film documentaire « Women SenseTour in Muslim Countries », épisode 1 sur le Maroc sans imaginer à quel point j'allais être...

En regardant les images de victimes de violences conjugales choisies pour illustrer cette thématique dans les médias, vous n’en voyez que des visages tuméfiés, défigurés, balafrés…. Et si vous ne correspondez pas à ces images, vous vous dites...

« Je crois que chaque personne sur terre a un mode d’expression, un don. Je suis très croyante, je pense que Dieu nous a donné une voix qui nous permet de nous exprimer avec excellence. » Dans les articles précédents (que vous pourrez lire ici et...

Il serait vulgaire de ma part de vous écrire une unique partie sur Sarah, alors qu’il y a tant de choses à dire et à partager avec vous. Si vous n’avez pas lu la première partie, je vous invite à la lire en cliquant sur ce lien. « Je pense que je...

Une jeune femme de 24 ans, son master en poche, passe à la maison les quelques mois avant sa première embauche. Une mère de 4 enfants, affectueuse et dévouée, a passé une quinzaine d’années au foyer, tâchant de répondre aux besoins de ses enfants....

Aujourd’hui, je vais vous présenter Sarah et son univers rempli de poésie. Certain.e.s d’entre vous la connaissent à travers son compte Instagram TheArabicNovel, et/ou à travers ses vidéos sur sa chaîne YouTube. Pour d’autres, vous venez tout juste...

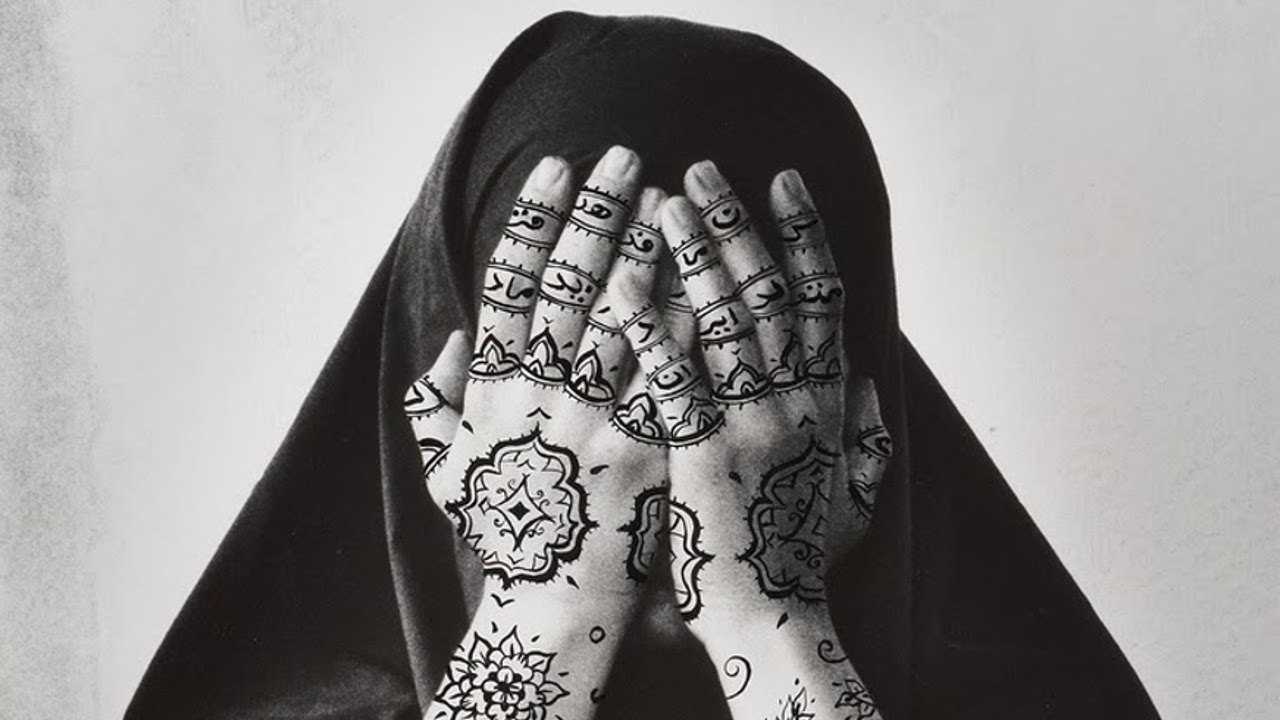

J’ai choisi ici de vous parler d’une œuvre qui m’a marqué pour les différentes pistes de déconstruction qu’elle offre. Il s’agit de Kaaba1 d’Aidan Salakhova, que vous pouvez découvrir à travers cette vidéo. Créée en 2002 et exposée en 2015 au...

A l’angle mort du féminisme classique Sillonnant les rues de ma ville, je ne peux m’empêcher de remarquer un déséquilibre dans le paysage visuel. N’as-tu pas remarqué cette prépondérance – pour ne pas dire cette omniprésence – du corps...

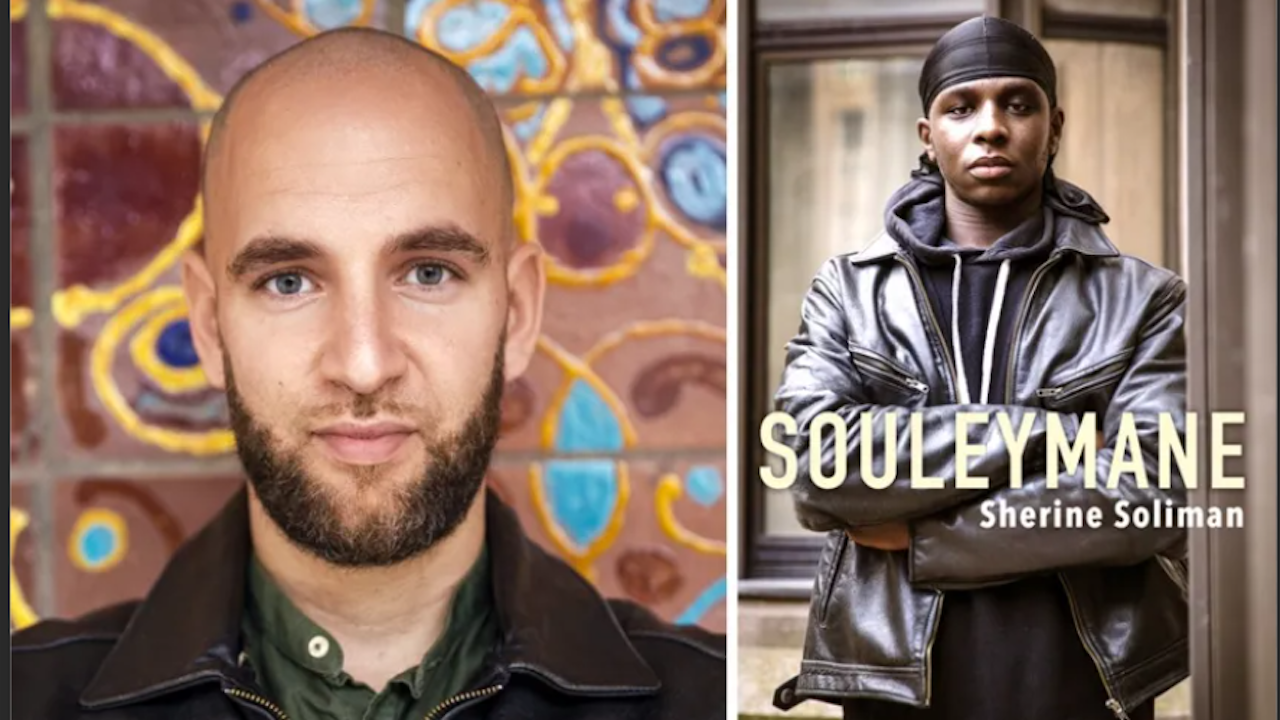

Souleymane, c’est un roman qui nous raconte l’année scolaire d’un jeune adolescent du 93 à la recherche de vie et de liberté dans un monde où sa couleur de peau, ses origines, sa culture et sa religion ne sont pas acceptées. Dur pour lui de se...

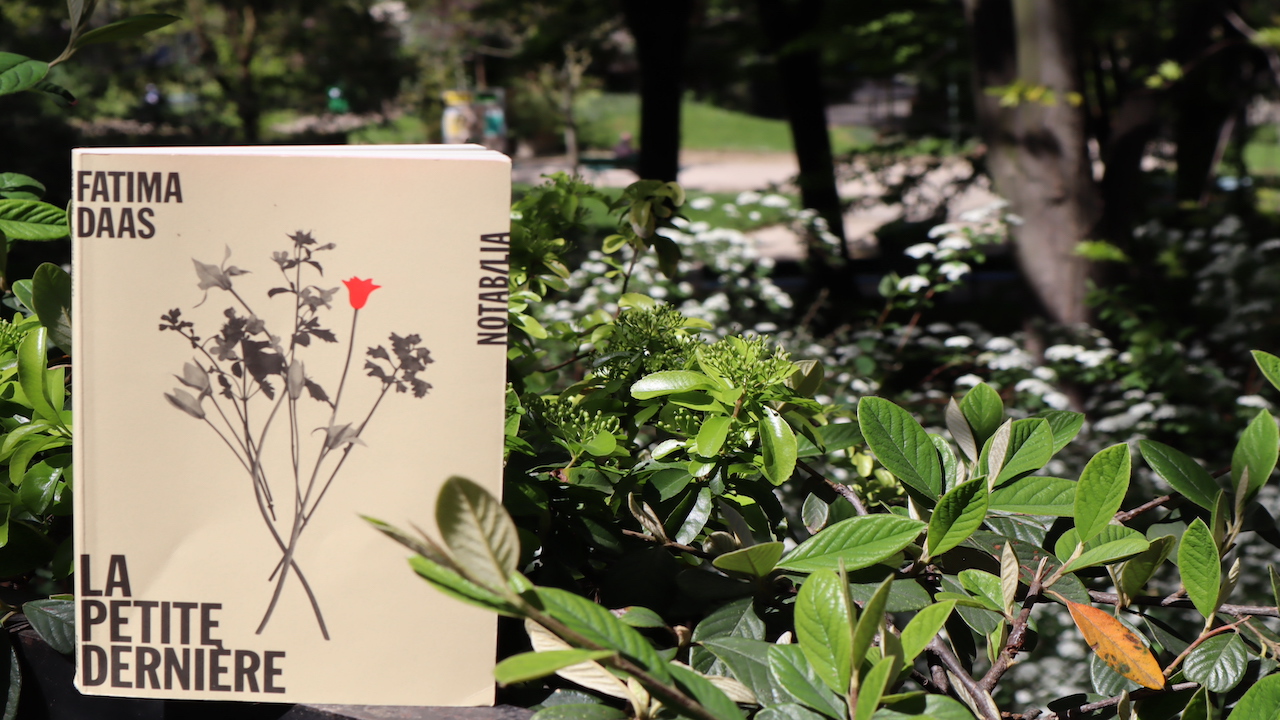

« Je m’appelle Fatima. Je porte le nom d’un personnage symbolique en islam. » Française d’origine algérienne, elle porte« un nom qu’il ne faut pas salir ». Musulmanes pratiquantes et lesbiennes, l’auteure et la narratrice se confondent dans cette...

![[Atelier d’écriture] Quête spirituelle](https://www.lallab.org/wp-content/uploads/2020/11/78197558_2483226245129731_5555840578798747648_o.jpg)

Lallab organise en partenariat avec Amy Tounkara, écrivaine et fondatrice de La femme en papier des ateliers d’écriture mensuels exclusivement réservés aux femmes musulmanes. Il était important pour nous de créer un espace de bienveillance et de...

Quelle est notre plus grande force ? À nous, militantes féministes musulmanes ? C'est devant le film "Derrière les fronts : résistance et résilience en Palestine" que je me suis rappelé que cette force, c'était notre foi. À mesure que...

Note à moi-même : si quelqu’un pense avoir atteint la piété dans ce monde de fou, qu’il garde au fond de lui sa pitié pour les âmes qu’il juge qu’elles sont perdues, pensant posséder la vérité absolue, si Dieu nous a donné le savoir ce n’est pas...