Note à moi-même : si quelqu’un pense avoir atteint la piété dans ce monde de fou, qu’il garde au fond de lui sa pitié pour les âmes qu’il juge qu’elles sont perdues, pensant posséder la vérité absolue, si Dieu nous a donné le savoir ce n’est pas...

Articles ayant pour but de se réapproprier nos récits à travers des articles pédagogiques sur un sujet ou un concept féministe et antiraciste.

Note à moi-même : si quelqu’un pense avoir atteint la piété dans ce monde de fou, qu’il garde au fond de lui sa pitié pour les âmes qu’il juge qu’elles sont perdues, pensant posséder la vérité absolue, si Dieu nous a donné le savoir ce n’est pas...

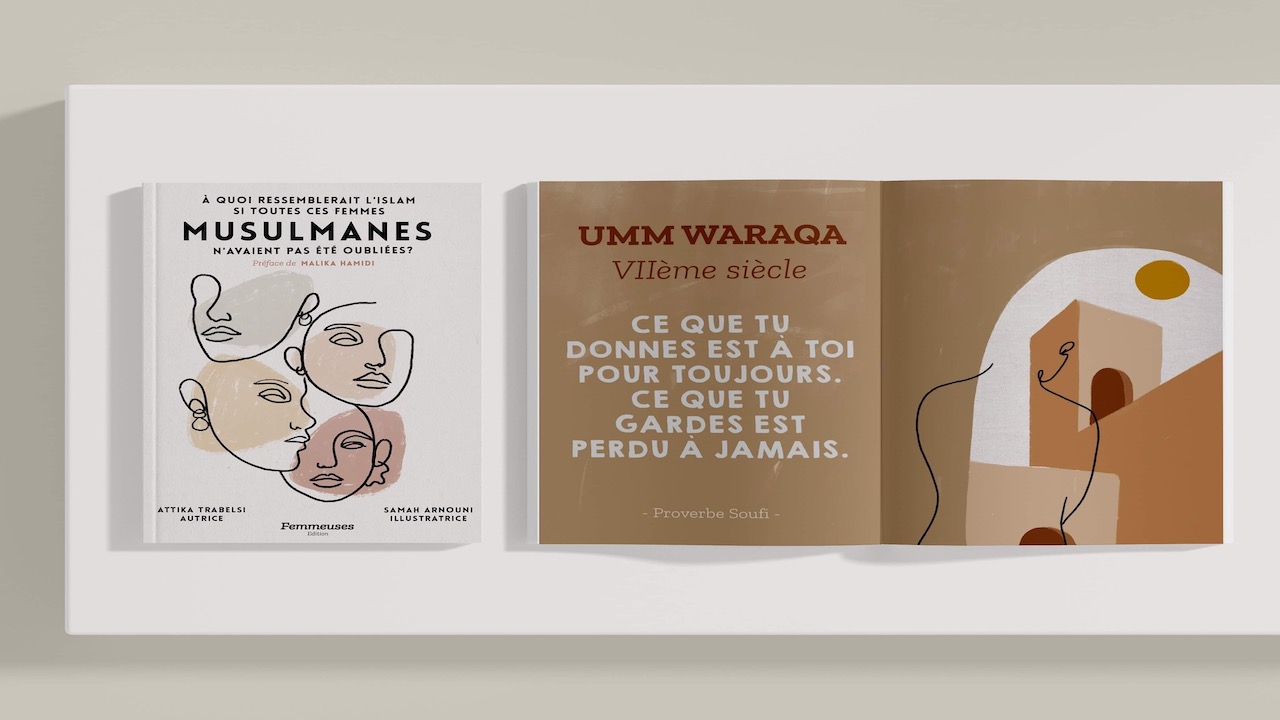

Dans le cadre de la sortie tant attendue du livre "A quoi ressemblerait l’islam si toutes ces femmes n’avaient pas été oubliées ?" de Attika Trabelsi, notre co-fondatrice ainsi que fondatrice de la nouvelle maison d'éditions Femmeuses. Le livre est...

Ce texte retrace le chemin de pensée qui m’a conduite à créer ma série « Histoires courtes ». J’y explique pourquoi, selon moi, la fiction est un outil révolutionnaire pour changer la société. Version actualisée le 30 avril 2022 1. Comment...

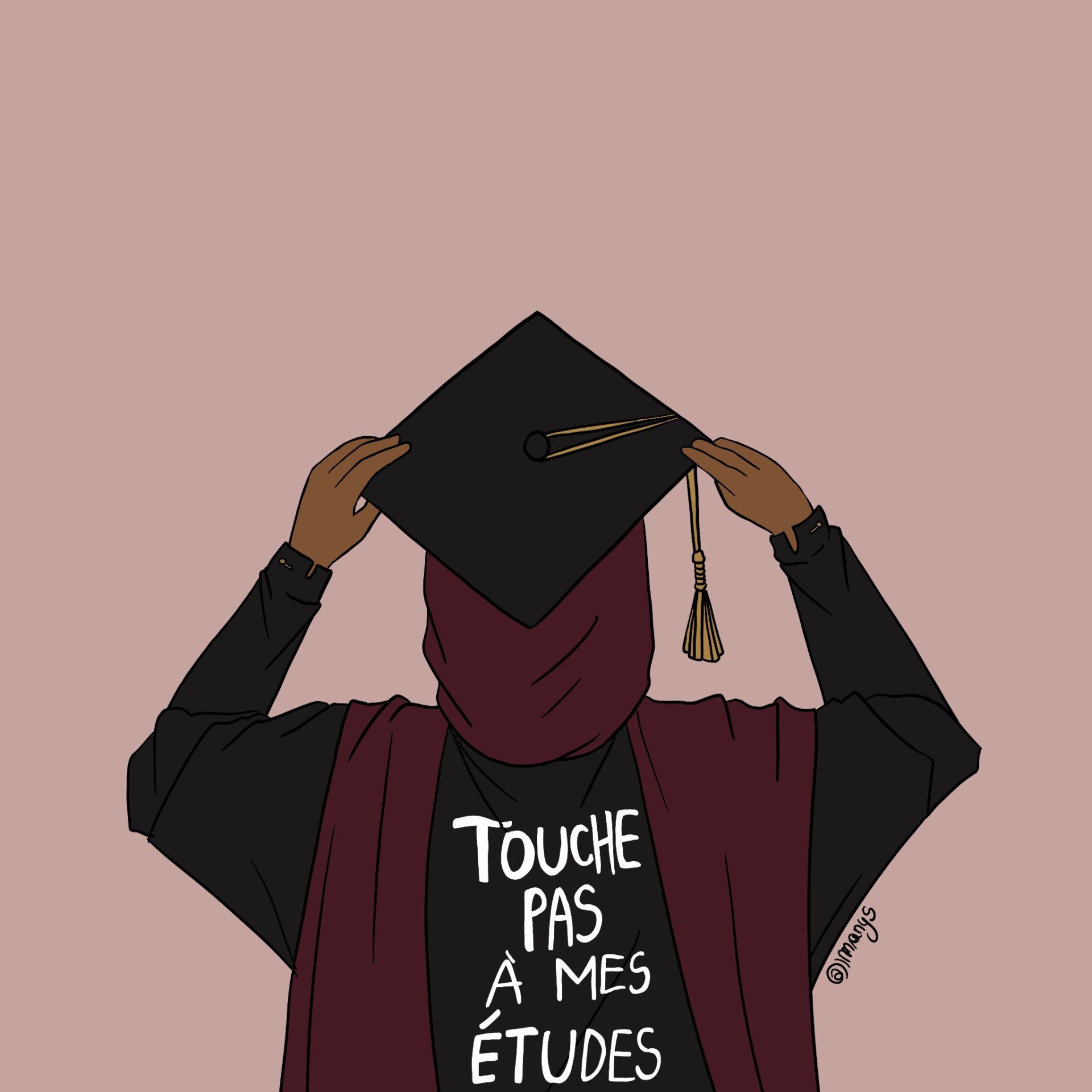

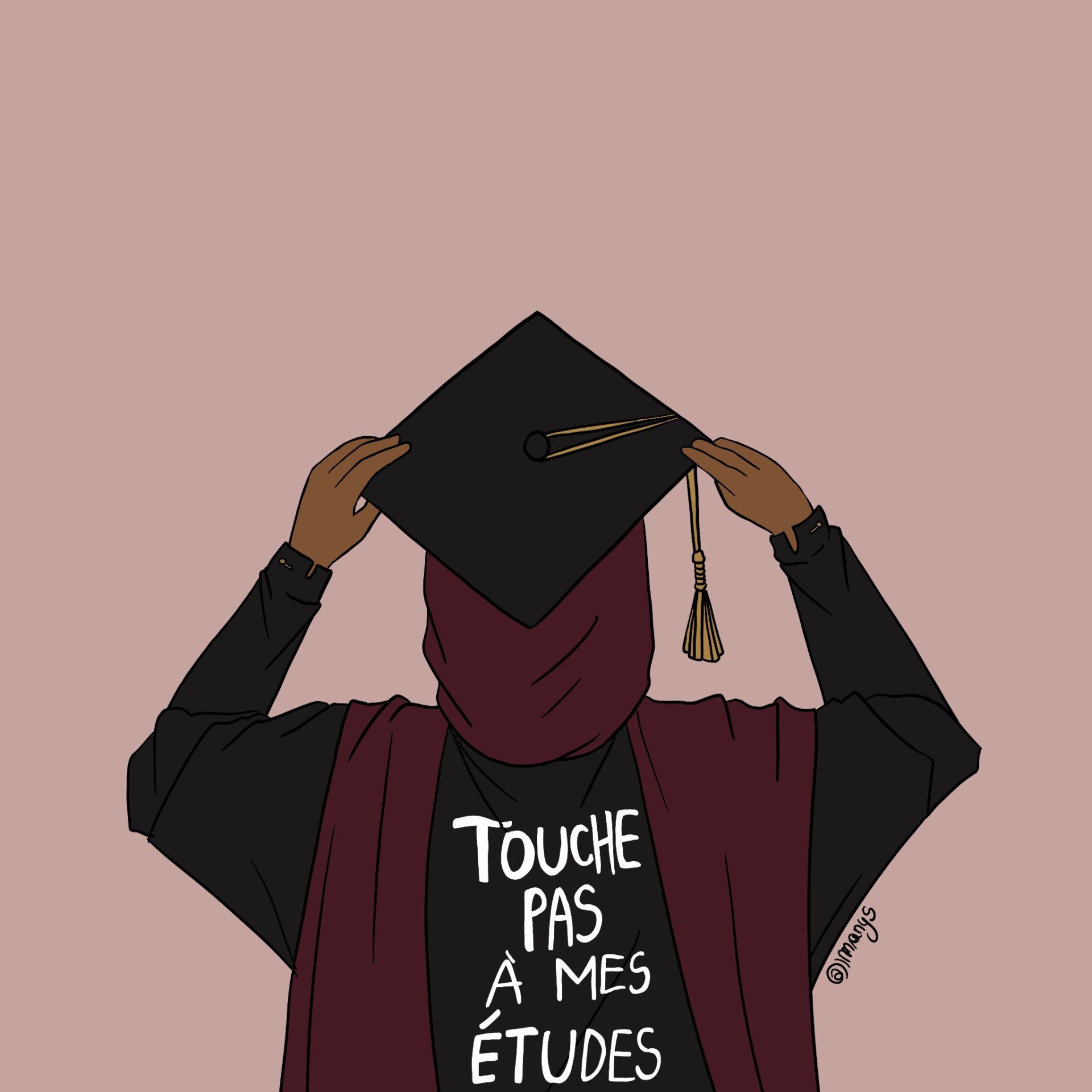

Dans le cadre du dossier sur le récit de lutte des étudiantes musulmanes en Belgique, une série d’entretiens consacrés aux partages d’expérience de collectifs, ayant initié et/ou participé au mouvement #HijabisFightBack, a été réalisée au mois de...

Dans le cadre du dossier sur le récit de lutte des étudiantes musulmanes en Belgique, une série d’entretiens consacrés aux partages d’expérience de collectifs ayant initié et/ou participé au mouvement #HijabisFightBack, a été réalisée au mois de...

Lors du Lallab Day du 1er février 2020, Fatiha Ajbli et Oumalkaire Soulemane sont intervenues pour nous parler de la place des femmes musulmanes portant le voile face à l’emploi dans un contexte où elles sont stigmatisées et évincées de la société....

Le 4 juin 2020, la Cour constitutionnelle autorise l’interdiction du port des signes convictionnels dans les établissements d'enseignement supérieur en Belgique. Une décision de justice accueillie avec «mécontentement et surtout incompréhension »...

![[Atelier d’écriture] Quête spirituelle](https://www.lallab.org/wp-content/uploads/2019/12/Sans-titre.png)

Lallab organise en partenariat avec Amy Tounkara, écrivaine et fondatrice de La femme en papier des ateliers d’écriture mensuels exclusivement réservés aux femmes musulmanes. Il était important pour nous de créer un espace de bienveillance et de...

Dans le cadre du dossier sur le récit de lutte des étudiantes musulmanes en Belgique, une série d’entretiens consacrés aux partages d’expérience de collectifs ayant initié et/ou participé au mouvement #HijabisFightBack a été réalisée au mois de...

Je vous invite à vous accompagner d’une chanson de la Dame pour lire cet écrit. De préférence une chanson enregistrée avec le public. Il est « l’autre instrument ». Pendant c’est bien, après c’est encore mieux. En réalité, dès que vous pouvez,...

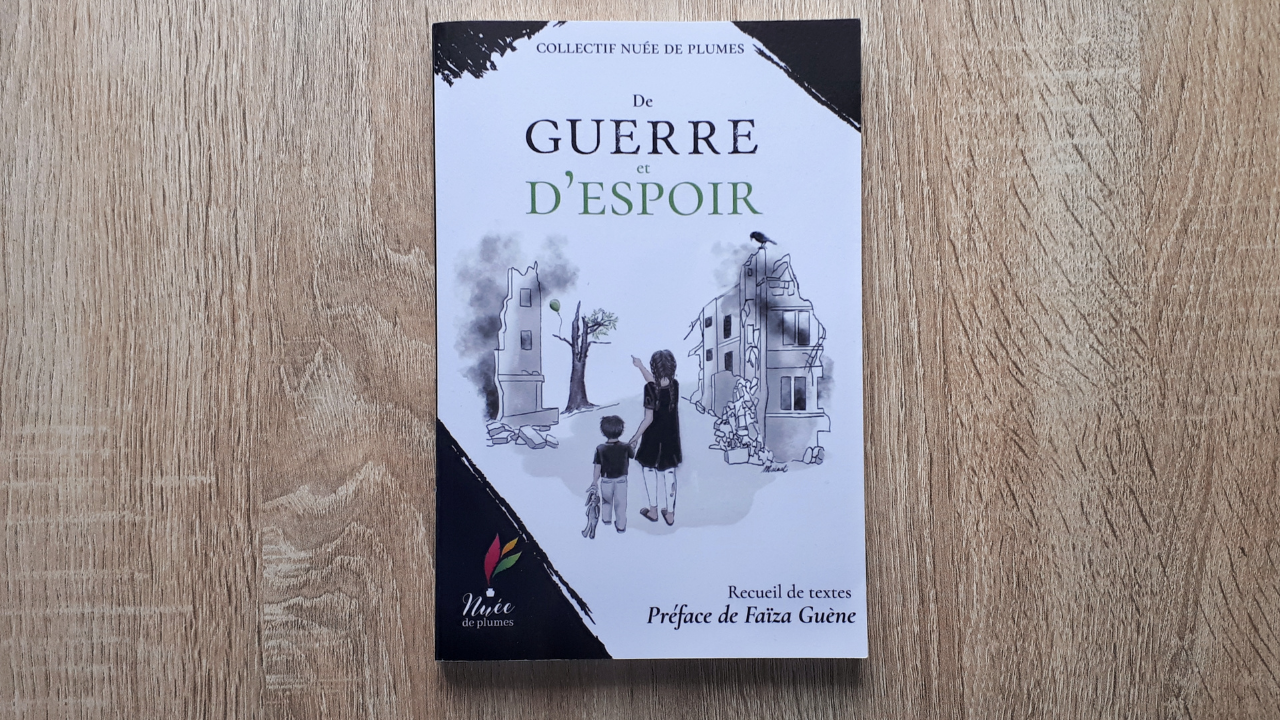

« Recréer de la beauté et de la compassion dans un univers qui en est privé » Préface par Faïza Guène – De Guerre et d’Espoir Beaucoup soulignent l’aspect négatif des réseaux sociaux, mais aujourd’hui, laissez-moi vous présenter ce qu’Instagram...

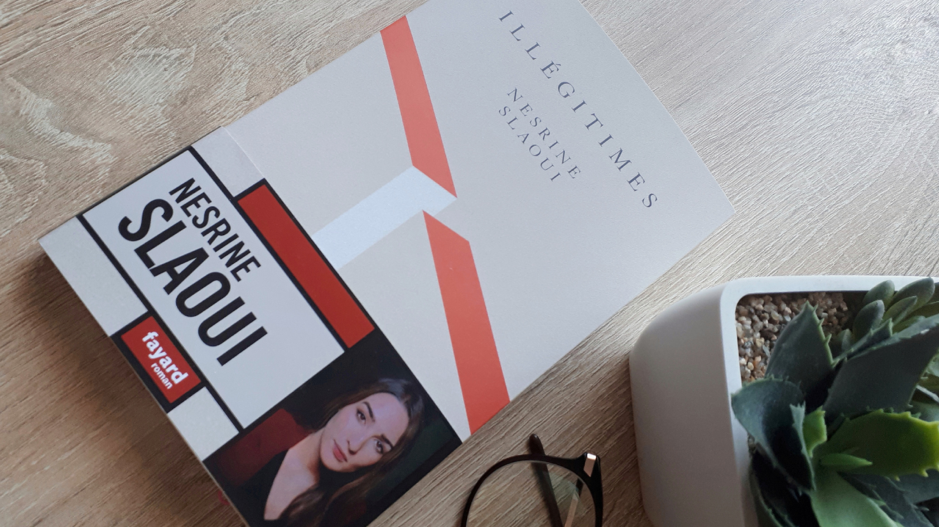

Au premier coup d’œil, Illégitimes, est un titre qui me fait directement écho, qui me procure un certain malaise mélangé à l’appréhension. Un titre qui m’attire, qui me guette, qu’est-ce que ce roman contient d’aussi bouleversant ? « Aux...

“Face au terrorisme, les musulmans réagissent en tant que citoyens” indique Vincent Geisser sociologue et politologue, qui s’intéresse à la mobilisation des musulmans contre le terrorisme à l’heure où l'on essaie de pointer du doigt le silence...

« Dieu m’a fait aimer de votre monde, les femmes, le parfum et la prière » Quel doux souvenir, à la bibliothèque, il y a quelques années, lorsque je découvre cette phrase sur une quatrième de couverture. Avant sa mort, le prophète Muhammad...

Œuvre de Hind Ben Jabeur « J'ai appris à tomber dans les profondeurs de mon propre puit, car c'est au fond de nous que l'eau est clairvoyante. » Jassem el Sahih Il y a autant de rapports au savoir religieux qu’il y a d’êtres sur Terre. Ce...