Nadina Ali est une artiste Française et Comorienne, originaire de Marseille. Elle vit aujourd’hui à Londres et se définit comme « Black Muslim Working Class Graphic Artist » comprenez : une femme noire, musulmane, issue de la classe ouvrière et...

Nadina Ali est une artiste Française et Comorienne, originaire de Marseille. Elle vit aujourd’hui à Londres et se définit comme « Black Muslim Working Class Graphic Artist » comprenez : une femme noire, musulmane, issue de la classe ouvrière et...

« Croire en soi et ne pas avoir peur. » Persia | Graphiste – de l’art, du business et de l’humour @persiadesignn est une page Instagram tenue par une jeune graphiste. Mise en page de livres – couvertures – illustrations – brochures visuelles –...

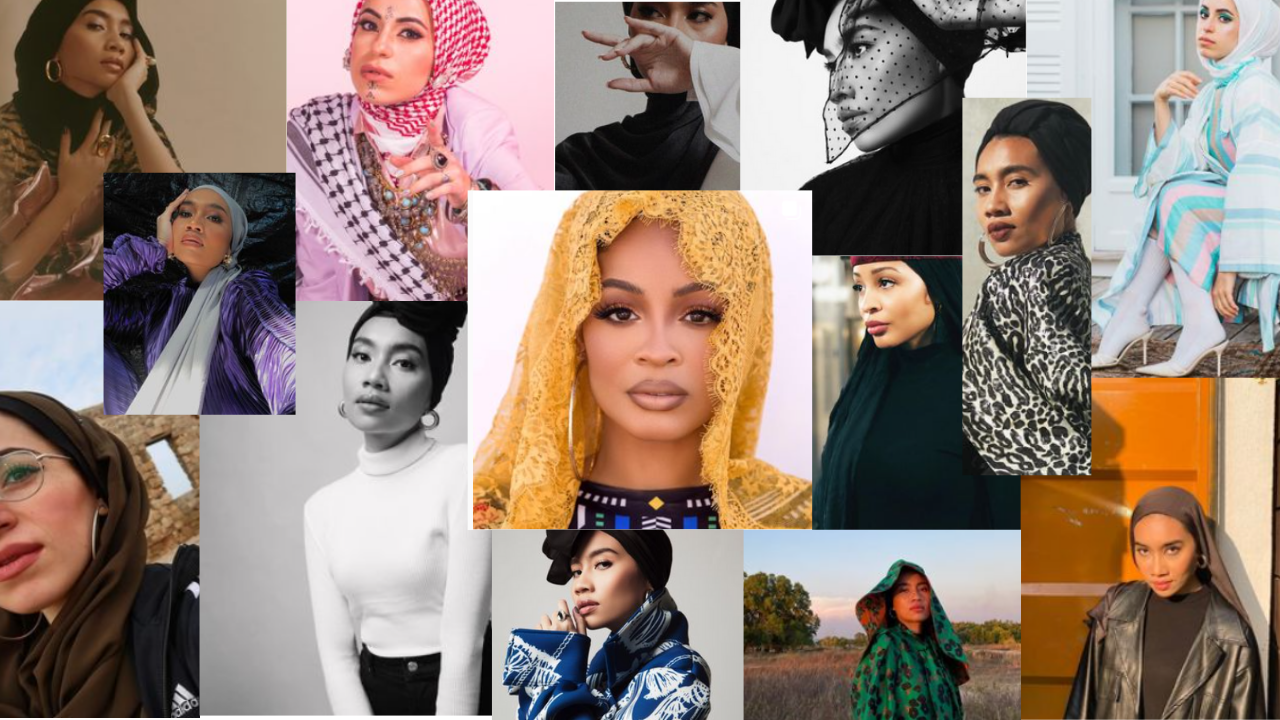

« L’art est le défouloir de l’âme » Le hijab ça dérange, ça dérange un peu partout en France, ça, on le sait. Quand c’est une femme qui s’exprime – et qui ne répond pas aux critères que la société lui impose, ça dérange encore plus. Ça...

Cela fait maintenant dix ans que ses bombes ne la quittent plus. Oumema Bouassida, alias Ouma, est une jeune artiste graffeuse tunisienne de 29 ans qui a fait des murs ses toiles de prédilection. Elle revient, pour Lallab Mag, sur son parcours et...

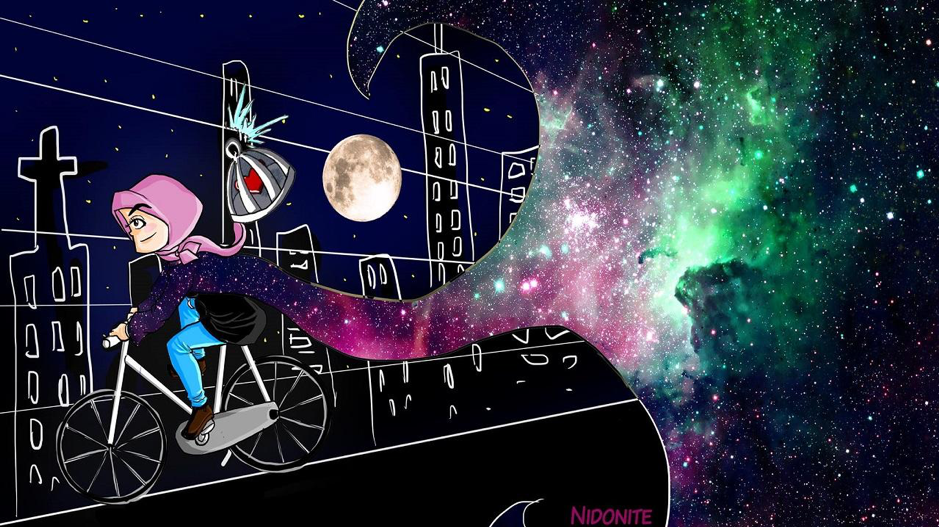

Elle aime « manger », « écouter les humains » et « faire des vidéos à mourir de rire », c’est Nidonite, la bombe à construction massive ! Nida-Errahmen Ajmi est une illustratrice suisse d’origine tunisienne, diplômée d’un Bachelor de Sciences de...

Ezel vient tout juste de terminer ses études en école de danse. Elle revient pour nous sur son parcours artistique, profondément lié à son cheminement culturel et spirituel, en tant que Franco-turque alévie. La danse, une révélation Née à...

Azzelige Amália, qui a repris des études en histoire, est également une grande artiste. Son site nous fait d'ailleurs très bien ressentir à quel point l’art et l’histoire habitent tout son être. Elle nous raconte son parcours atypique, entre...

Assise dans un parc, Saly attire manifestement les enfants, qui s'approchent régulièrement pour s’amuser avec elle. Ces derniers ont visiblement perçu sa belle âme, qui transparaît dans son art. La peintre nous dévoile son parcours. Née à...

Hajer est une jeune femme engagée dans les luttes féministes et antiracistes. Modeste, elle ne s’estime pas militante, bien que ses projets constituent une véritable bouffée d’oxygène pour les diasporas nord-africaines et arabes. ...

Soufeina est une artiste née en Tunisie, d’une mère allemande et d’un père tunisien. Lorsqu’elle a sept ans, sa famille déménage en Allemagne, pays dans lequel elle commence à partager ses bandes dessinées en 2015, sur sa page Soufeina - Tuffix....

En Mai 2017, Lallab soufflera sa première bougie ! Un anniversaire sur le thème de la sororité, ce lien universel et immuable que les femmes peuvent tisser dans le respect, l’écoute, le partage et surtout l’amour... Le 6 mai 2017, Lallab...

Ce vendredi 24 Février, le collectif Um’artist, accueilli par l’association al Wissal à l’INALCO, organisait sa première soirée Open Mic, ou scène ouverte. Né en 2016, Um’Artist, c’est ce collectif - porté par sept femmes et un homme - de...

Artiste. Montréal – Canada