Les articles écrits par

Lallab

Emission « Renaissance » sur M6 : ne perpétuons plus la grossophobie

Pourquoi nous n’allons plus voir de films faits par/avec des agresseurs

The French liberté II : comment se façonne le visage des femmes ?

[Communiqué] Inciviles et fières de l’être !

The French liberté I : je fais ce que je veux avec mes cheveux ?

Ahed Tamimi, une victime méritant un soutien international

[Communiqué] Lallab apporte son soutien à Asma Lamrabet

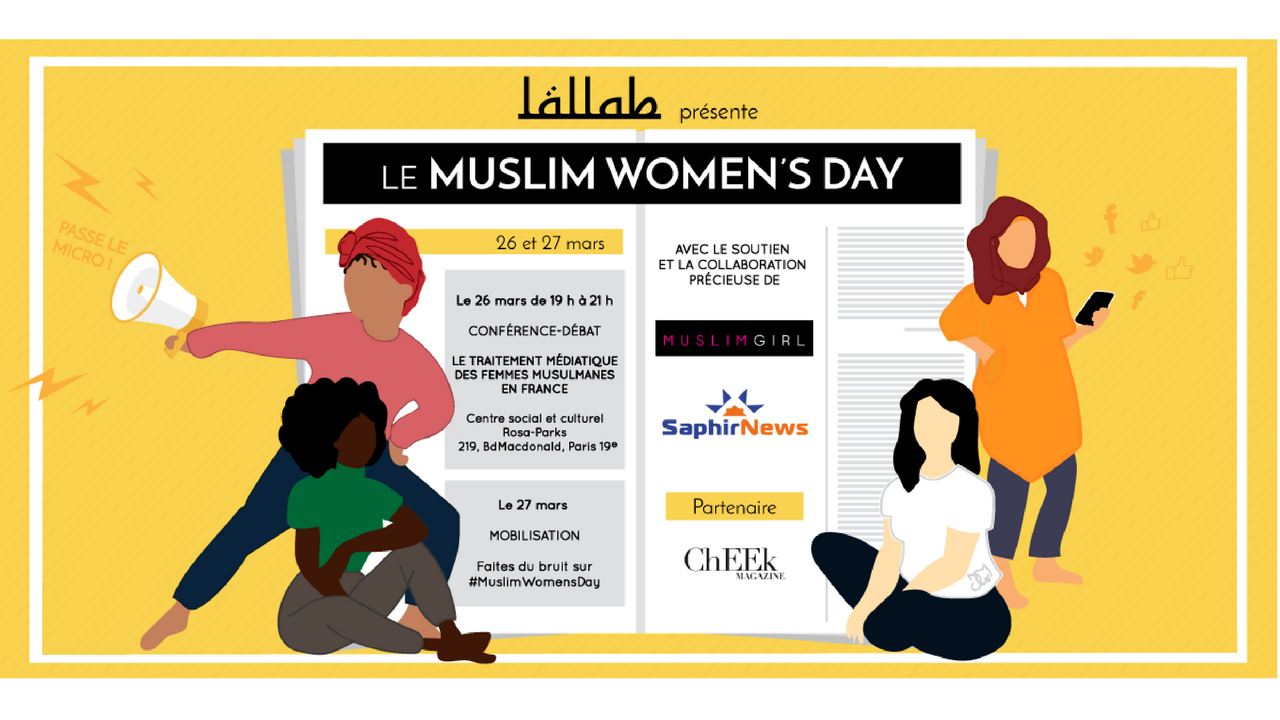

Soyez prêt·es pour le #MuslimWomensDay le 27 mars !

Le Lallab Day vu par cinq nouvelles Lallas

Top 4 des personnages de femmes musulmanes badass dans les séries TV contemporaines occidentales

La négrophobie dans les sociétés arabo-musulmanes n’a rien de nouveau

Une Barbie voilée : une réelle avancée ?

4 moments où la grossophobie nous pourrit la vie

[Communiqué] Lallab porte plainte contre les propos diffamatoires de Mme Céline Pina qui visent à nous réduire au silence

Des prolétaires silencées aux sultanes oubliées : Fatima Mernissi ouvre les voix/voies

sociologue féministe – Maroc

![[Communiqué] Inciviles et fières de l’être !](https://www.lallab.org/wp-content/uploads/2018/04/Sans-titre.png)

![[Communiqué] Lallab apporte son soutien à Asma Lamrabet](https://www.lallab.org/wp-content/uploads/2018/03/Sans-titre-2-3.png)

![[Communiqué] Lallab porte plainte contre les propos diffamatoires de Mme Céline Pina qui visent à nous réduire au silence](https://www.lallab.org/wp-content/uploads/2017/12/24281678_10159749088330551_1651595883_o.jpg)