« Je crois que chaque personne sur terre a un mode d’expression, un don. Je suis très croyante, je pense que Dieu nous a donné une voix qui nous permet de nous exprimer avec excellence. » Dans les articles précédents (que vous pourrez lire ici et...

« Je crois que chaque personne sur terre a un mode d’expression, un don. Je suis très croyante, je pense que Dieu nous a donné une voix qui nous permet de nous exprimer avec excellence. » Dans les articles précédents (que vous pourrez lire ici et...

Il serait vulgaire de ma part de vous écrire une unique partie sur Sarah, alors qu’il y a tant de choses à dire et à partager avec vous. Si vous n’avez pas lu la première partie, je vous invite à la lire en cliquant sur ce lien. « Je pense que je...

Aujourd’hui, je vais vous présenter Sarah et son univers rempli de poésie. Certain.e.s d’entre vous la connaissent à travers son compte Instagram TheArabicNovel, et/ou à travers ses vidéos sur sa chaîne YouTube. Pour d’autres, vous venez tout juste...

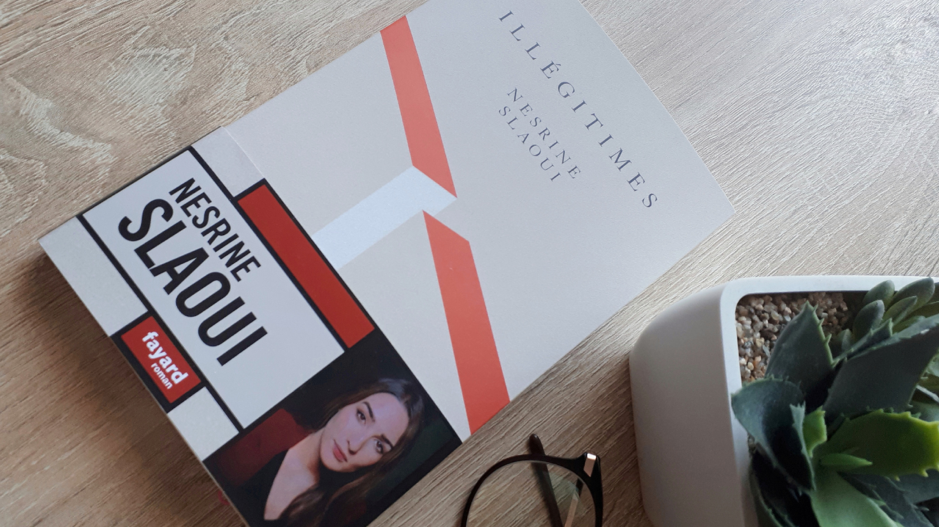

Au premier coup d’œil, Illégitimes, est un titre qui me fait directement écho, qui me procure un certain malaise mélangé à l’appréhension. Un titre qui m’attire, qui me guette, qu’est-ce que ce roman contient d’aussi bouleversant ? « Aux...

J’ai été introduite au film Rocks par son affiche promotionnelle qui a tout de suite attirée mon attention. Cette affiche n’a rien d’extraordinaire en soi, on n’y voit qu’un groupe de jeunes collégiennes qui sourient à l'objectif de la caméra. Sauf...

Hajer est une jeune femme engagée dans les luttes féministes et antiracistes. Modeste, elle ne s’estime pas militante, bien que ses projets constituent une véritable bouffée d’oxygène pour les diasporas nord-africaines et arabes. ...

Quand je vois passer l’évènement pour un ftour (repas de rupture du jeûne) organisé par Les ptits plats palestiniens de Rania, je fonce. J’appelle mes amies et hop, c’est réservé. Samedi soir, je mange palestinien ! Et c’est ainsi que je pars à la...

En Mai 2017, Lallab soufflera sa première bougie ! Un anniversaire sur le thème de la sororité, ce lien universel et immuable que les femmes peuvent tisser dans le respect, l’écoute, le partage et surtout l’amour... Le 6 mai 2017, Lallab...

Ce vendredi 24 Février, le collectif Um’artist, accueilli par l’association al Wissal à l’INALCO, organisait sa première soirée Open Mic, ou scène ouverte. Né en 2016, Um’Artist, c’est ce collectif - porté par sept femmes et un homme - de...

Pour Halloween, sorcières, fantômes et zombies seront de sortie... mais aussi indiens, danseuses orientales ou encore geishas. C’est une fête où l’on se déguise en ce que l’on souhaite et personne ne nous en tient rigueur, sauf que, même si...