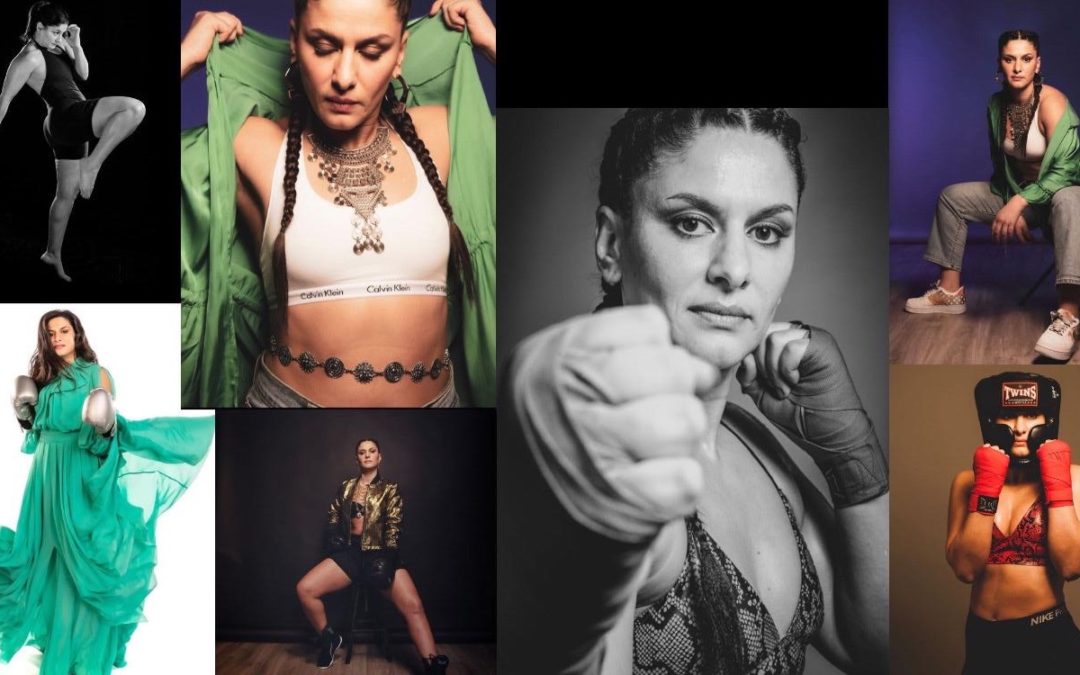

Djihene Abdellillah est une femme qui a fait de son corps sa force, de sa vie un combat et de ses épreuves des victoires. Sportive de haut niveau elle a toujours su trouver sa place dans un monde masculin. Ce monde d’homme où la femme doit...

Djihene Abdellillah est une femme qui a fait de son corps sa force, de sa vie un combat et de ses épreuves des victoires. Sportive de haut niveau elle a toujours su trouver sa place dans un monde masculin. Ce monde d’homme où la femme doit...

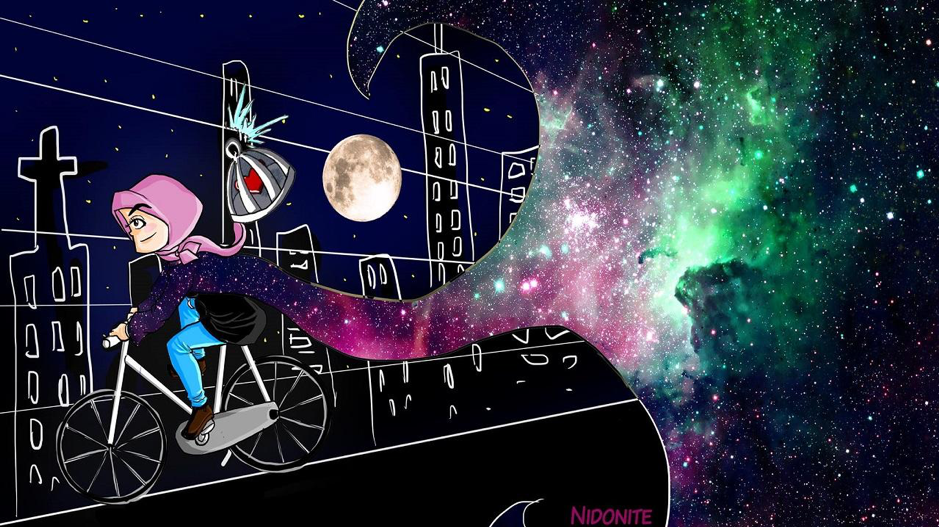

Nadina Ali est une artiste Française et Comorienne, originaire de Marseille. Elle vit aujourd’hui à Londres et se définit comme « Black Muslim Working Class Graphic Artist » comprenez : une femme noire, musulmane, issue de la classe ouvrière et...

On dit que dans la vie, on a toujours un modèle, connu ou inconnu, que l’on suit par mimétisme et qui nous guide dans nos choix et nos engagements. Le mien c’est mon père. Cet homme a été pour moi une grande source d’inspiration et m’a permis de...

Comment faire (re)naître la présence des femmes dans le monde du digital en Ile-de-France J’ai eu l’occasion de connaître Mouna Jabri, jeune femme inspirante de 26 ans, par le biais de mon entourage. Tout, chez elle, m'a intriguée : son...

Depuis 10 ans, Nadia Ibrahim-Zinaï va à la rencontre de femmes musulmanes engagées à travers le monde pour leur donner la parole et les questionner sur leurs actions. De ces dix années de quête, un film documentaire intitulé Ijtihad, Musulmanes en...

→ Lire la Partie I Ali n'arrête pas pour autant son militantisme. Comme en témoigne le soutien qu’il apporta aux civil.es vietnamien.es, Ali percevait son combat pour sa propre liberté comme connecté à la liberté des autres peuples opprimés. Il...

Après le meurtre horrifique de Samuel Paty et le climat islamophobe qui s’en suivit, je me suis sentie, comme beaucoup de Musulman.es de France, troublée. J’ai la mauvaise habitude de me noyer dans le travail quand il arrive quelque chose qui...

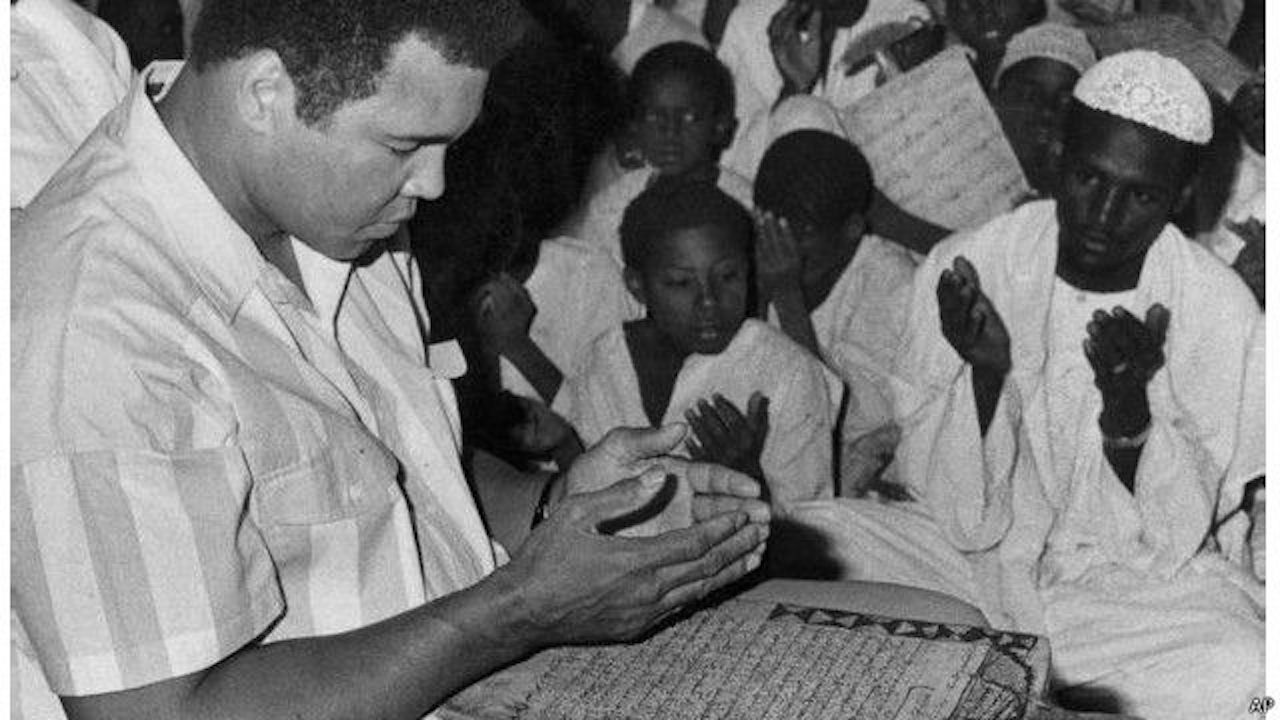

Elle aime « manger », « écouter les humains » et « faire des vidéos à mourir de rire », c’est Nidonite, la bombe à construction massive ! Nida-Errahmen Ajmi est une illustratrice suisse d’origine tunisienne, diplômée d’un Bachelor de Sciences de...

Mohisa Kali pratique à la fois la ventousothérapie, aussi nommée hijama ou cupping therapy, et la sophrologie une thérapie brève visant le bien-être physique, émotionnel et mental. Elle revient pour nous sur son parcours professionnel, très lié à...

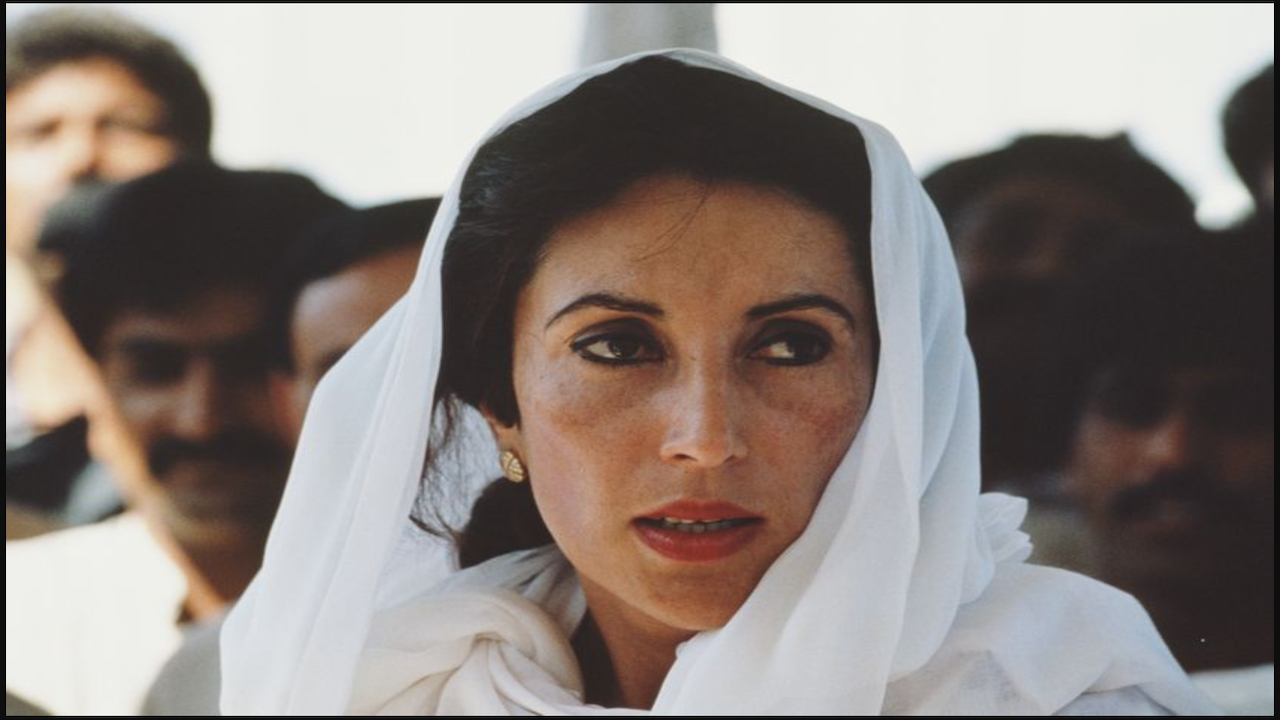

Bénazir Bhutto, née au Pakistan en 1953, est la première femme à la tête de l’exécutif dans un pays musulman en devenant en 1988, Première ministre, et grand symbole féminin de pouvoir. Ce titre lui est conféré grâce à sa faculté de s'adresser à...

Cet article est le deuxième de la série Femmes exilées. J’y raconte de façon bienveillante les récits de femmes ayant dû fuir leur pays, avec qui j’ai échangé le temps d’un café. Dans ce portrait, je raconte l’histoire de Saraya* qui a fui...

Cet article est le premier de la série Femmes exilées. J’y raconte de façon bienveillante les récits de femmes ayant dû fuir leur pays, avec qui j’ai échangé le temps d’un café. Je retranscris dans ce portrait la façon dont Haneen a réussi...

Azhare Harrachi Lassehab est coach pour femmes en stratégies de vie et sommeil. Et si le rapport aux repos, dodo and co concerne absolument tout le monde, attendez-vous à apprendre que cet acte quotidien, universel et intemporel est loin de se...

Ezel vient tout juste de terminer ses études en école de danse. Elle revient pour nous sur son parcours artistique, profondément lié à son cheminement culturel et spirituel, en tant que Franco-turque alévie. La danse, une révélation Née à...

Shehnaz Haqqani est professeure à l’université mais aussi blogueuse et youtubeuse. Passionnée par le féminisme islamique, elle partage ses réflexions tout en démocratisant celles de grands noms de ce mouvement, à l’instar de la marocaine Fatima...