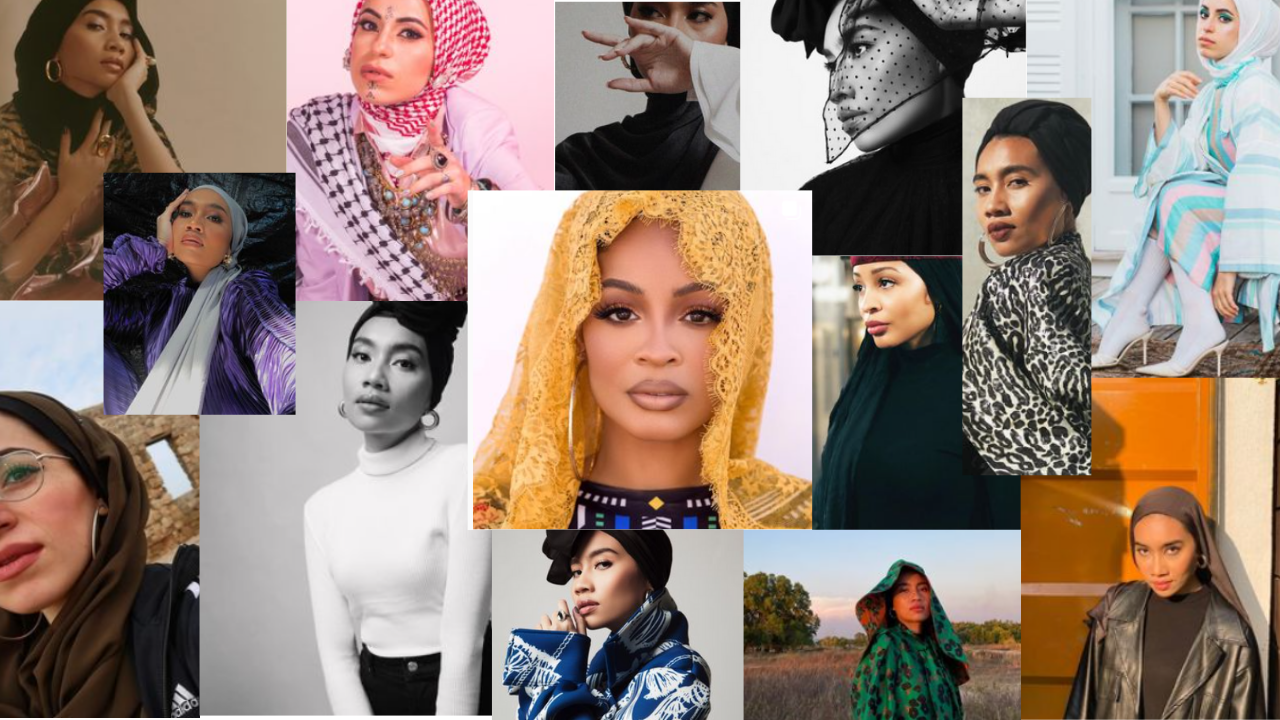

« L’art est le défouloir de l’âme » Le hijab ça dérange, ça dérange un peu partout en France, ça, on le sait. Quand c’est une femme qui s’exprime – et qui ne répond pas aux critères que la société lui impose, ça dérange encore plus. Ça...

« L’art est le défouloir de l’âme » Le hijab ça dérange, ça dérange un peu partout en France, ça, on le sait. Quand c’est une femme qui s’exprime – et qui ne répond pas aux critères que la société lui impose, ça dérange encore plus. Ça...

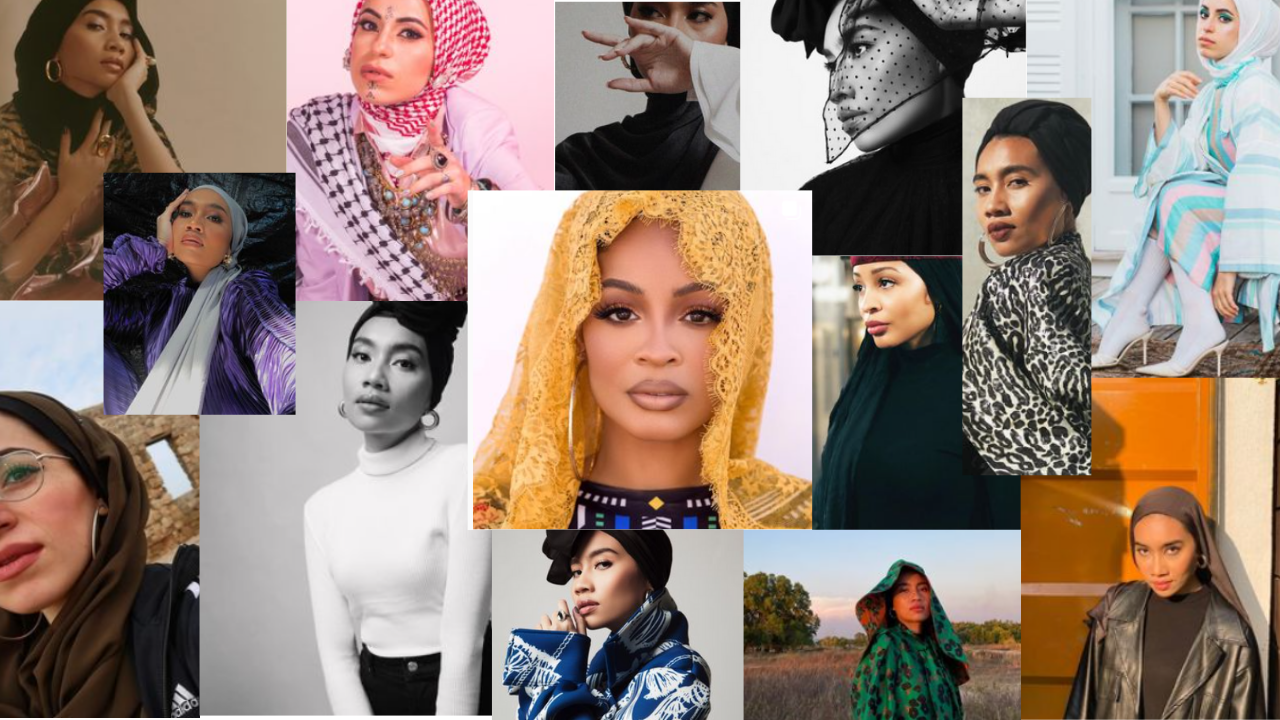

Dans le cadre de la sortie tant attendue du livre "A quoi ressemblerait l’islam si toutes ces femmes n’avaient pas été oubliées ?" de Attika Trabelsi, notre co-fondatrice ainsi que fondatrice de la nouvelle maison d'éditions Femmeuses. Le livre est...

Lors du Lallab Day du 1er février 2020, Fatiha Ajbli et Oumalkaire Soulemane sont intervenues pour nous parler de la place des femmes musulmanes portant le voile face à l’emploi dans un contexte où elles sont stigmatisées et évincées de la société....

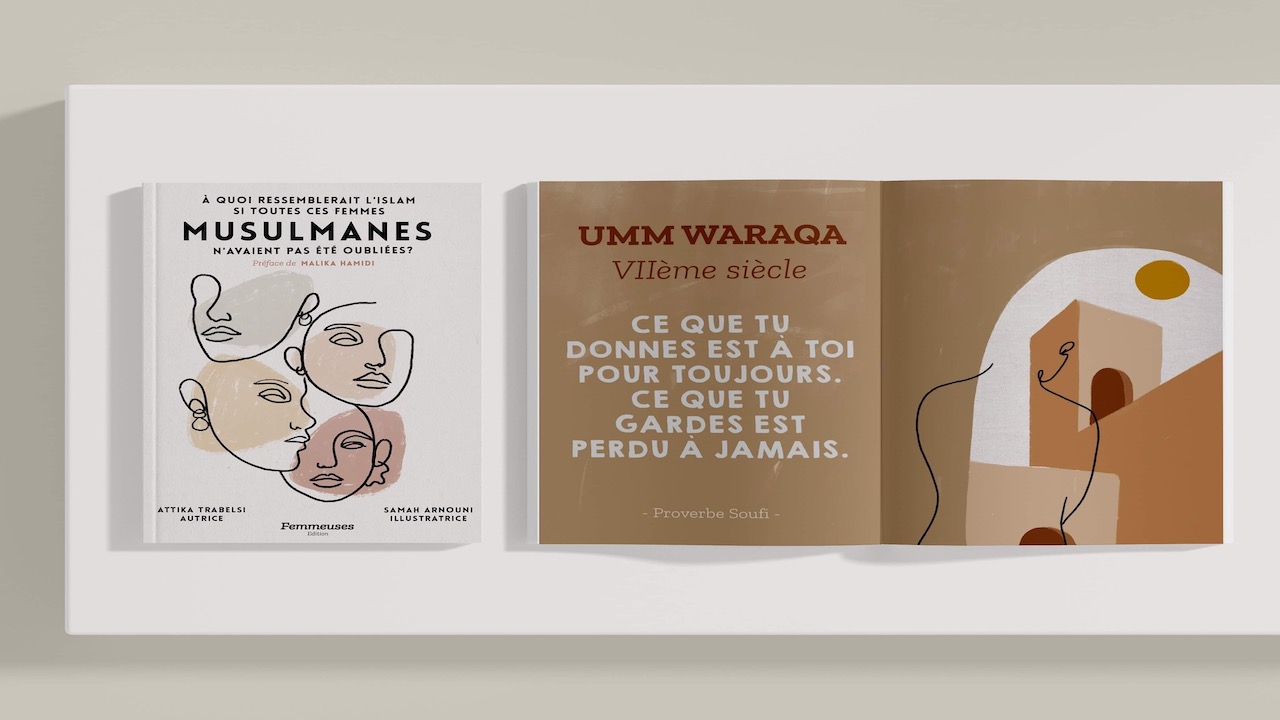

Œuvre de Hind Ben Jabeur « J'ai appris à tomber dans les profondeurs de mon propre puit, car c'est au fond de nous que l'eau est clairvoyante. » Jassem el Sahih Il y a autant de rapports au savoir religieux qu’il y a d’êtres sur Terre. Ce...

[Publié initialement le 9 mai 2019] Aujourd’hui l’hommage rendu sera différent des précédents. Alors que jusqu’ici, nous tâchions de mettre en avant des modèles féminins peu connus, aujourd’hui le choix sera tout autre. En effet, la femme dont nous...

[Article publié initialement le 6 mai 2019] Durant ce mois de ramadan, #Lallab soutient le merveilleux projet Power Our Stories, créé par notre co-présidente Attika Trabelsi. Attika relève le défi de vous faire voyager à travers l'histoire de 30...

Au moment délicat de la transition entre l’adolescence et l’âge adulte, j’ai eu un moment de remise en question et de mal-être. Je me sentais un peu perdue dans mon identité. J’étais comme déchirée entre deux univers qui semblaient ne jamais...

Tisser les fils de la mémoire collective et lire dans le silence de nos sources Retrouvez ici la partie 1 et la partie 2 de cet article Quelle fut la place des femmes musulmanes dans la production et la transmission des savoirs religieux ? Dans...

Tisser les fils de la mémoire collective et lire dans le silence de nos sources La première partie de cet article a été publié ici Quelle fut la place des femmes musulmanes dans la production et la transmission des savoirs religieux ? Dans quelle...

Tisser les fils de la mémoire collective et lire dans le silence de nos sources Aujourd’hui nous célébrons ces femmes qui nous ont précédées, les combats qu’elles ont menés, les traumatismes qu’elles ont surmontés, mais surtout les sagesses...

Si la combinaison féminisme/végétarisme/Islam va de soi pour certain.e.s d’entre nous, pour d’autres, ils n’ont malheureusement rien de visiblement conciliables, et seraient même incompatibles. Qu’il s’agisse des musulman.es ou des...

Hind a créé en 2008 l’association Espoir et Création. L’objectif de l’association ? “Reprendre possession des lieux de vie à travers l'expression artistique avec la participation et le consentement des habitants”. Issue moi-même de banlieue...

Ce vendredi 24 Février, le collectif Um’artist, accueilli par l’association al Wissal à l’INALCO, organisait sa première soirée Open Mic, ou scène ouverte. Né en 2016, Um’Artist, c’est ce collectif - porté par sept femmes et un homme - de...

On m’impose tellement de débats sur l’islam et les musulman.e.s dans ma vie quotidienne que je pourrais même donner des conseils aux débutant.e.s, pour qu’ils suivent la voie de leurs maîtres. Allez, comme je suis sympa, je l’ai vraiment fait....

Le Women SenseTour – in Muslim Countries est une série documentaire la rencontre des femmes que l’on n’a pas l’habitude de voir : les musulmanes qui font bouger les lignes ! Le Women SenseTour est à l’origine, une quête personnelle....