Tisser les fils de la mémoire collective et lire dans le silence de nos sources La première partie de cet article a été publié ici Quelle fut la place des femmes musulmanes dans la production et la transmission des savoirs religieux ? Dans quelle...

Articles ayant pour but de se réapproprier nos récits à travers des articles pédagogiques sur un sujet ou un concept féministe et antiraciste.

Tisser les fils de la mémoire collective et lire dans le silence de nos sources La première partie de cet article a été publié ici Quelle fut la place des femmes musulmanes dans la production et la transmission des savoirs religieux ? Dans quelle...

Tisser les fils de la mémoire collective et lire dans le silence de nos sources Aujourd’hui nous célébrons ces femmes qui nous ont précédées, les combats qu’elles ont menés, les traumatismes qu’elles ont surmontés, mais surtout les sagesses...

Si la combinaison féminisme/végétarisme/Islam va de soi pour certain.e.s d’entre nous, pour d’autres, ils n’ont malheureusement rien de visiblement conciliables, et seraient même incompatibles. Qu’il s’agisse des musulman.es ou des...

Vous l’aurez compris, le constat alarmant hurle l’urgence d’agir. Pas demain, pas dans dix ans, aujourd’hui. Les siècles passés nous ont fait hériter de la culture du viol et ont laissé ce fléau sévir depuis beaucoup trop longtemps. A nous de...

On dénombre en France, en 2018, plus de 190 000 victimes de viol[1] ou tentatives de viol par an. Un chiffre bien en deçà de la réalité puisque les victimes de viol sont souvent silencié·es par l’amnésie traumatique dont ielles peuvent être...

On dénombre en France, en 2018, plus de 190 000 victimes de viol[1] ou tentatives de viol par an. Un chiffre bien en deçà de la réalité puisque les victimes de viol sont souvent silencié·es par l’amnésie traumatique dont elles et ils peuvent être...

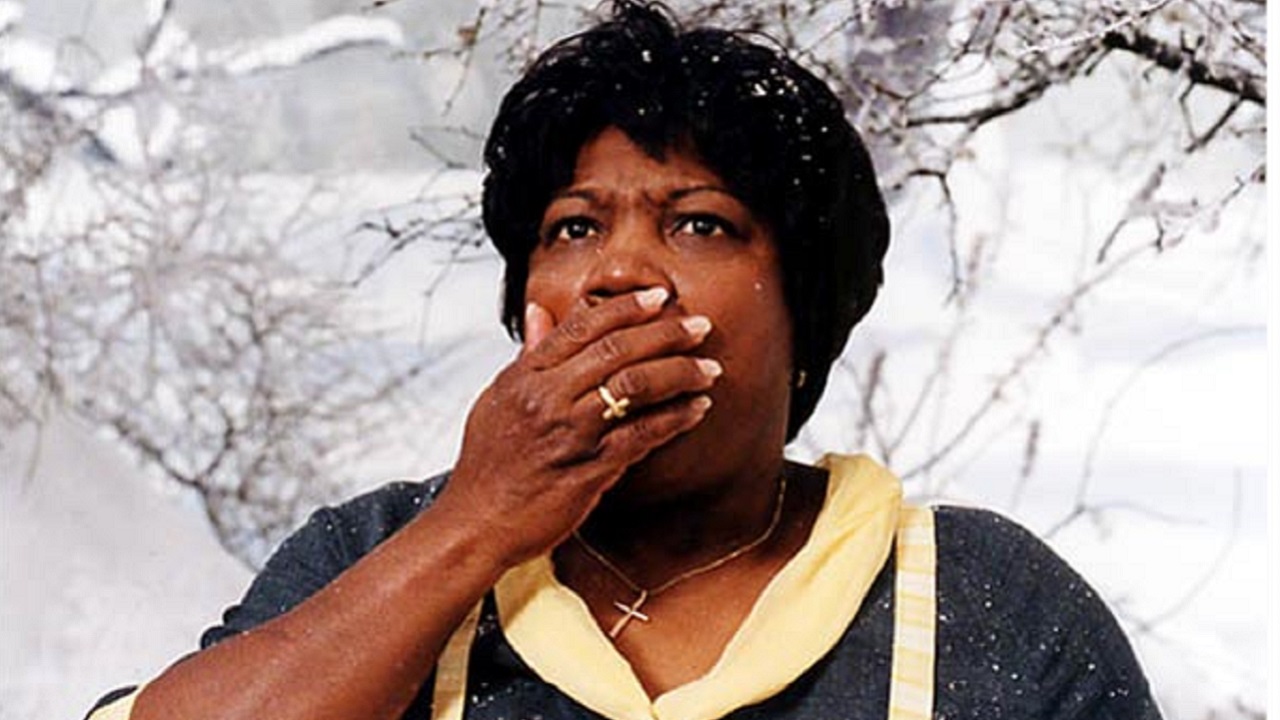

C’est avec le plus grand honneur que nous avons reçu Françoise Vergès lors du dernier Lallab Day le 30 septembre 2018. Non seulement titulaire de la chaire Global South(s) à la Maison des Sciences de l’Homme, Françoise Vergès a également présidé le...

La patience est une vertu centrale en islam, qu’on nous encourage fortement à développer. Je suis encore loin d’y être parvenue, mais par chance, j’ai l’occasion de l’exercer au quotidien... Surtout depuis que je porte le hijab et que...

Quand des humain·e·s se rassemblent pour lutter contre une discrimination qui les touche collectivement, ça a plutôt tendance à mettre une pétoche monstre à celles et ceux qui ne sont pas impacté·e·s directement par cette discrimination. Et si...

Depuis toute petite, j’ai toujours aimé argumenter et débattre. Je n’ai jamais supporté de m’entendre asséner des vérités supposément absolues avec lesquelles je n’étais pas d’accord. Cela a persisté avec ma conscientisation et mon intérêt pour la...

On entend de plus en plus le discours selon lequel les musulman·e·s français·e·s, ou vivant en France, devraient adapter leur pratique au contexte dans lequel ils·elles vivent. Une fondation a même été créée pour nous aider à réformer notre...

Pas besoin d’être Sherlock Holmes pour le remarquer : le cinéma français compte peu d’actrices arabes, asiatiques, noires, etc. Et quand on les voit à l'écran, on se rend vite compte qu’elles sont bien souvent cantonnées à quelques rôles...

Pour moi, le mois de Ramadan est l’occasion de revenir à l’essentiel, de nous détacher de nos désirs matériels et de réfléchir au sens que nous donnons à notre vie et à nos actes quotidiens. Et dans une société où nous sommes avant tout défini·e·s...

Quand je pense au « racisme anti-Blanc », ça me fait un peu penser aux licornes. Ils sont tous les deux à la mode, ressemblent tous les deux à quelque chose qui existe bel et bien, mais… comment dire, il ne suffit pas d’ajouter une corne en...

On connaît la musique en France : la Terre entière est invitée à parler du voile, tout le monde est légitime à s’exprimer sur la question – tout le monde, sauf bien sûr les premières concernées. Pendant qu’un ministre, un pseudo-expert et la...