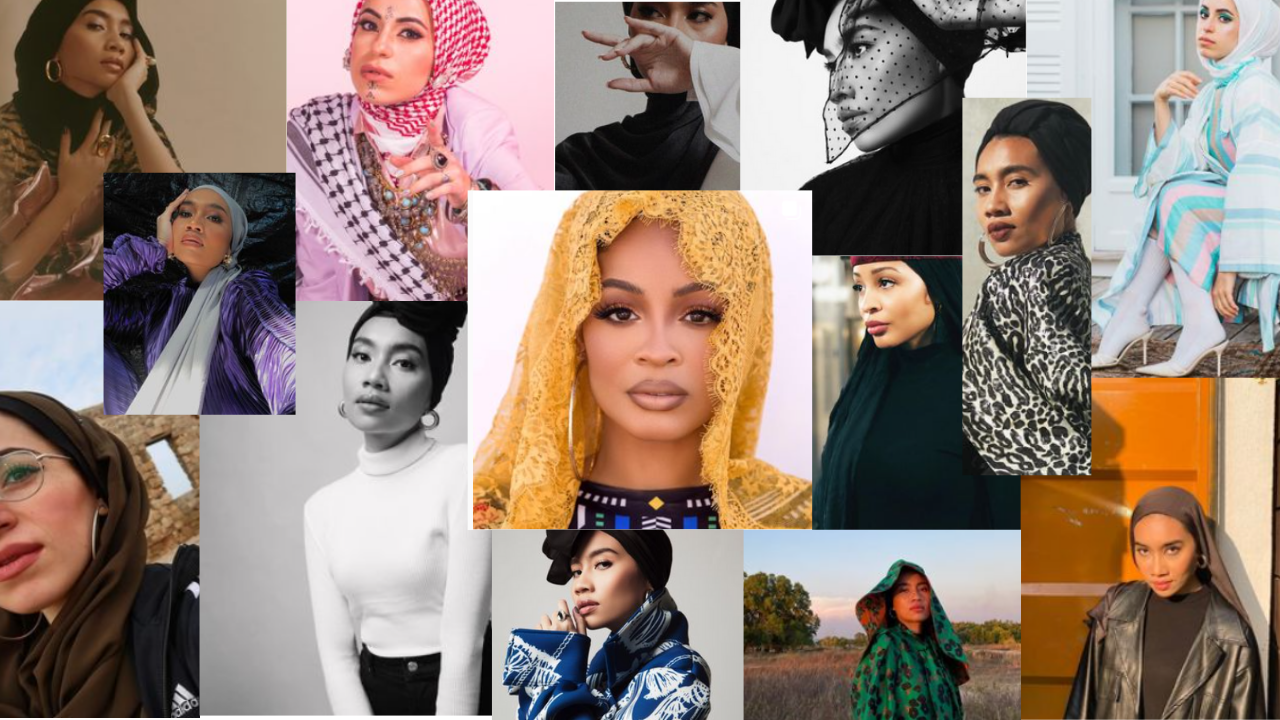

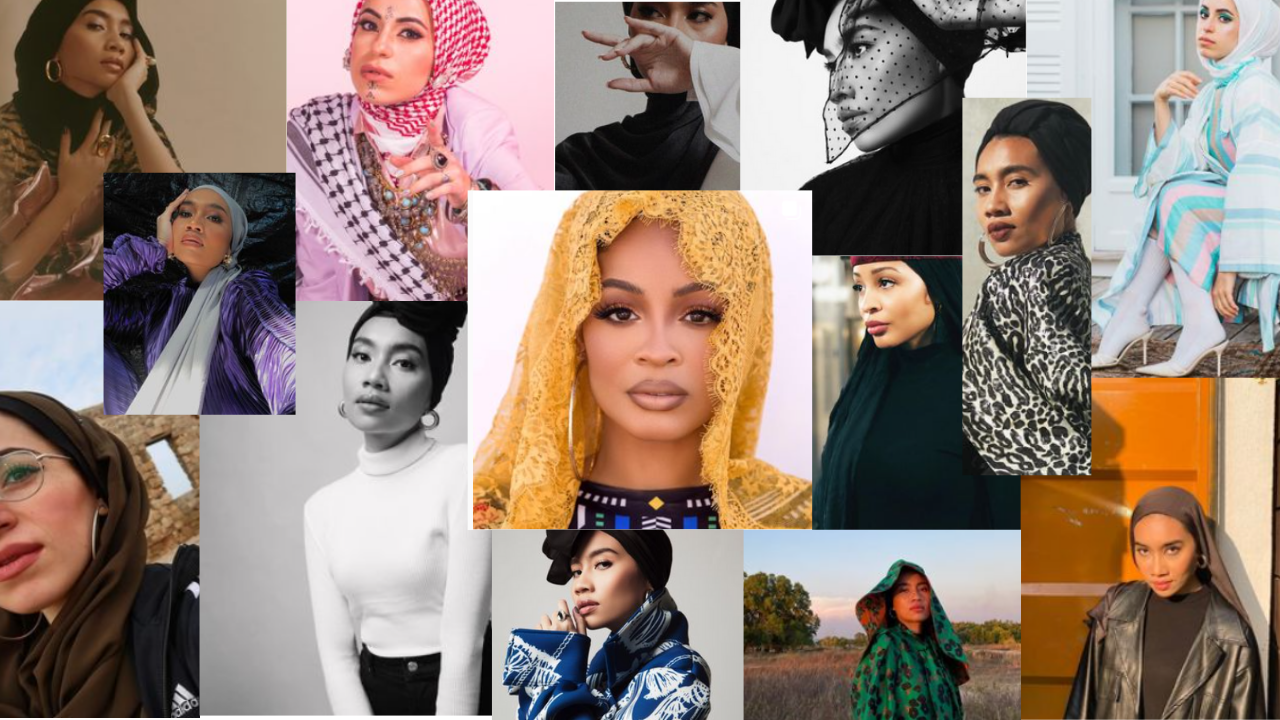

« L’art est le défouloir de l’âme » Le hijab ça dérange, ça dérange un peu partout en France, ça, on le sait. Quand c’est une femme qui s’exprime – et qui ne répond pas aux critères que la société lui impose, ça dérange encore plus. Ça...

« L’art est le défouloir de l’âme » Le hijab ça dérange, ça dérange un peu partout en France, ça, on le sait. Quand c’est une femme qui s’exprime – et qui ne répond pas aux critères que la société lui impose, ça dérange encore plus. Ça...

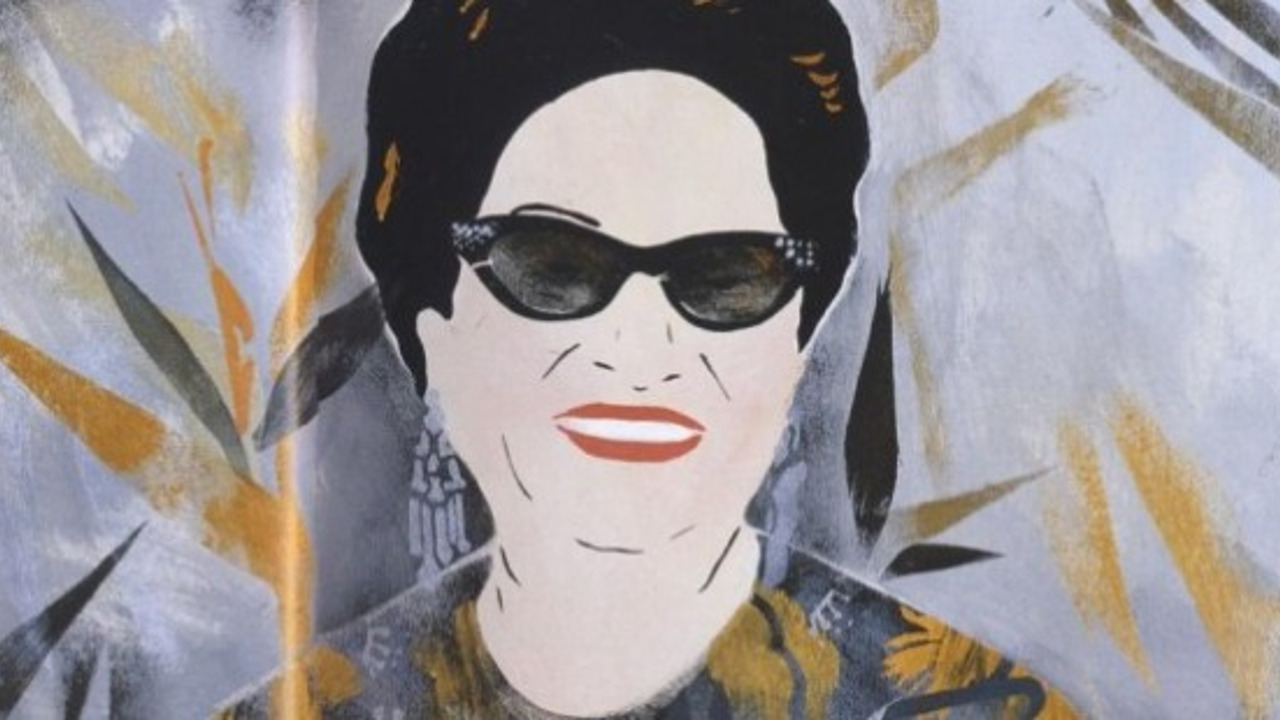

Je vous invite à vous accompagner d’une chanson de la Dame pour lire cet écrit. De préférence une chanson enregistrée avec le public. Il est « l’autre instrument ». Pendant c’est bien, après c’est encore mieux. En réalité, dès que vous pouvez,...

[Publié initialement le 20 mai 2019] Aujourd’hui, grâce à la femme que je vous présenterai, nous parlerons d’art, de musique, et de spiritualité. La femme dont je vais vous raconter l’histoire nous permettra de nous rappeler, ou juste de ne pas...

Fatma est journaliste. Après des études d’histoire, elle décide de questionner nos différentes expériences de l’arabité, dans son podcast Arabia Vox. De Tunis à Bondy Née à Tunis, Fatma déménage en France à 8 ans. Se définissant comme...

Hajer est une jeune femme engagée dans les luttes féministes et antiracistes. Modeste, elle ne s’estime pas militante, bien que ses projets constituent une véritable bouffée d’oxygène pour les diasporas nord-africaines et arabes. ...