Au mois de mai dernier, Lallab a soufflé sa première bougie. En un peu plus d'un an, qu’est-ce que l’association a changé pour nos bénévoles ? Femmes musulmanes ou alliées, elles nous racontent ici ce que Lallab a changé pour elles, et ce...

Au mois de mai dernier, Lallab a soufflé sa première bougie. En un peu plus d'un an, qu’est-ce que l’association a changé pour nos bénévoles ? Femmes musulmanes ou alliées, elles nous racontent ici ce que Lallab a changé pour elles, et ce...

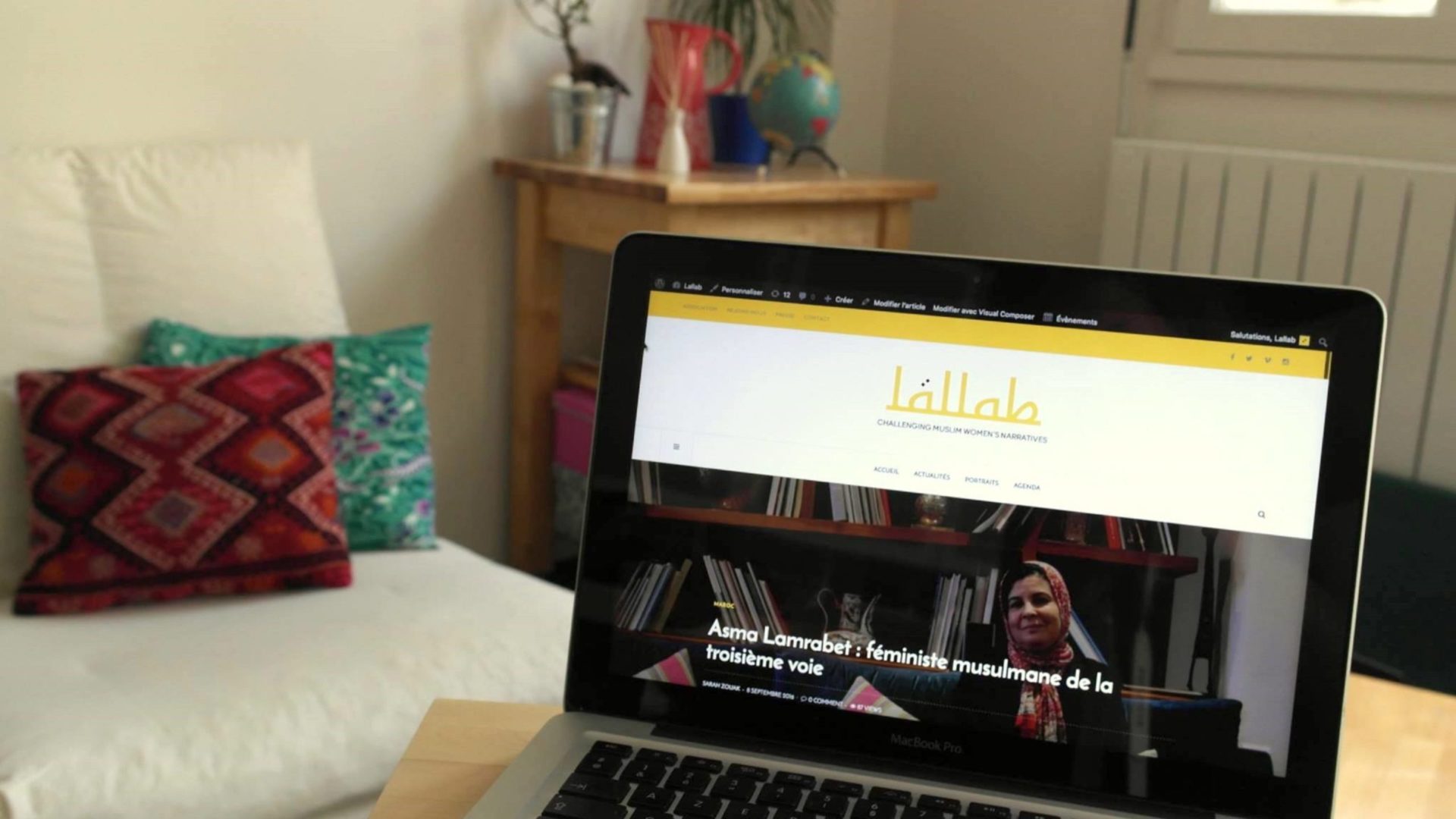

Vous avez récemment entendu parler de l'association Lallab ? Vous avez lu une chose d’un côté et son contraire de l’autre ? Pas de panique ! Voici quelques éléments de réponses pour démêler le vrai du faux. Prenez donc le temps de les lire et de...

Le Ramadan : un mois de bénédiction, de foi, de partage et de spiritualité. Cette période peut sembler à certain·e·s fastidieuse, mais elle est surtout l'occasion de prendre de bonnes résolutions. Comme pour une nouvelle année, de nombreux·ses...

Quelques semaines après le premier anniversaire de Lallab, nous vous proposons le témoignage de quelques-unes de nos bénévoles. Musulmanes ou non, elles nous expliquent ici pourquoi elles ont choisi de rejoindre Lallab. Mina Pour deux...

Il y a un mois tout juste avait lieu notre premier festival féministe qui célèbre la sororité : le LallabBirthday. Nous avons soufflé notre première bougie à la Bellevilloise à Paris avec plus de 500 personnes présentes ! Un moment fort et si beau...

Comme je l’expliquais dans la première partie de ce best of, en seulement 3 mois en tant qu’auteure chez Lallab, j’ai eu l’occasion de découvrir à quel point les gens peuvent être imaginatifs dans les commentaires. Vous ne voyez pas toutes...

Au moment où j’écris ces lignes, cela fait maintenant 3 mois que j’écris pour Lallab. Les réactions ne manquent pas, et montrent que beaucoup de gens soutiennent le fait que des femmes musulmanes se réapproprient la parole et fassent entendre leurs...

Mademoiselle, c’est un conseil : tu es trop belle et trop sexy mais c’est dommage, tu te prends trop au sérieux. Fais un sourire quand tu marches dans la rue ! Nous sommes vendredi 20 mai 2016, en plein cœur de Bordeaux. Il est environ 16 heures et...

Aujourd’hui, en France, en 2016, comme l’ont d’ailleurs très bien illustré une fois de plus les nombreuses polémiques de cet été, on en est encore à expliquer aux femmes musulmanes comment elles doivent penser, se vêtir et vivre leurs vies. On...

Fondatrice de l’association Teach4Morocco

Meknès – Maroc

Le Women SenseTour – in Muslim Countries est une série documentaire la rencontre des femmes que l’on n’a pas l’habitude de voir : les musulmanes qui font bouger les lignes ! Le Women SenseTour est à l’origine, une quête personnelle....