Communiqué Lallab Lorsque nous luttons pour nos droits au sein de la société, nous luttons pour notre émancipation et notre libération sans condition, dans tous les pans de notre vie. Nous nous efforçons de construire une société meilleure où nos...

![[Communiqué] Notre silence ne nous protégera pas : les violences sexistes et sexuelles dans les milieux militants ou religieux ne doivent plus passer sous silence](https://www.lallab.org/wp-content/uploads/2021/03/Amani-Haydar-communiqué-lallab-violences-sexistes-et-sexuelles.png)

![[Communiqué] Notre silence ne nous protégera pas : les violences sexistes et sexuelles dans les milieux militants ou religieux ne doivent plus passer sous silence](https://www.lallab.org/wp-content/uploads/2021/03/Amani-Haydar-communiqué-lallab-violences-sexistes-et-sexuelles.png)

Communiqué Lallab Lorsque nous luttons pour nos droits au sein de la société, nous luttons pour notre émancipation et notre libération sans condition, dans tous les pans de notre vie. Nous nous efforçons de construire une société meilleure où nos...

![[Communiqué] 8 mars 2020 : « Nous sommes fatiguées »](https://www.lallab.org/wp-content/uploads/2020/09/Village-des-féminismes-2-magazine.jpg)

Nous, femmes musulmanes, sommes fatiguées. Fatiguées par ces violences racistes, misogynes, islamophobes que nous vivons depuis des années, des décennies, des siècles, tous les jours, dans nos chaires, entraînant des impacts immenses sur nos...

Née à Londres, où cette femme âgée de vingt-quatre ans vit encore aujourd’hui, Nasima est une artiste maniant à la perfection humour, féminisme et culture islamique. Ses origines bangladeshies jouent aussi un rôle important dans ses illustrations,...

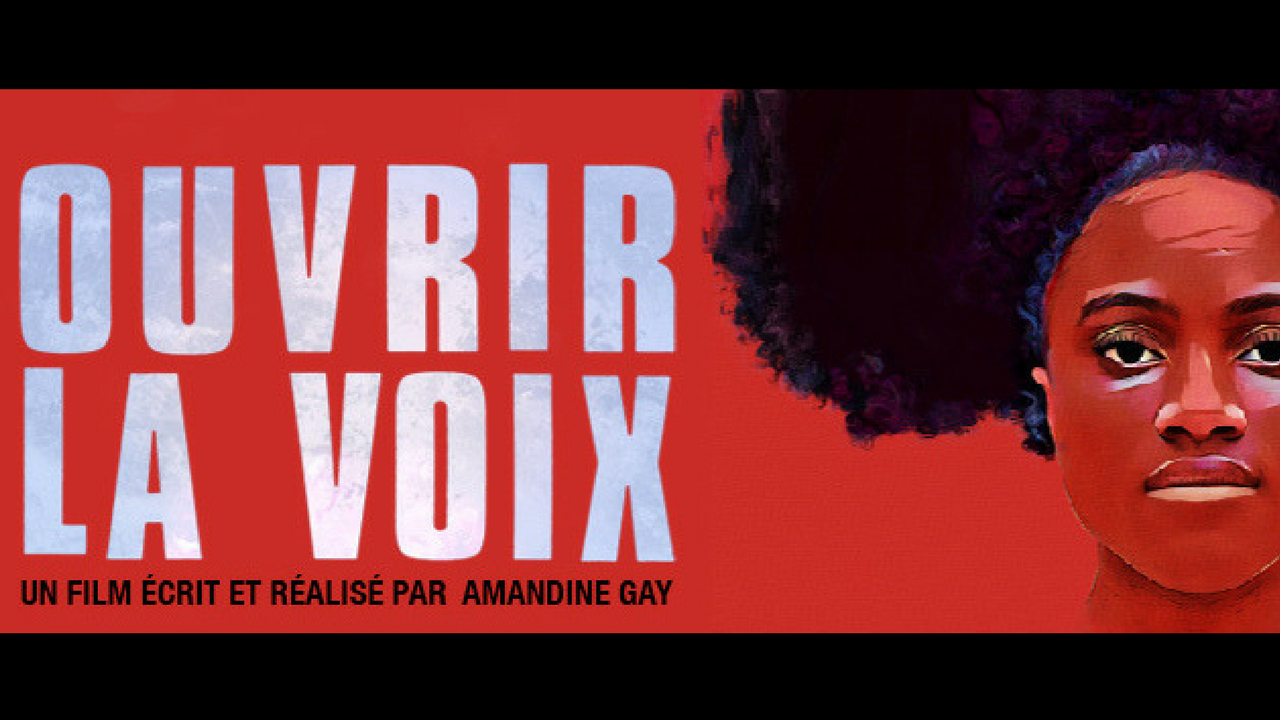

On ne cesse de le répéter : la représentation compte (#RepresentationMatters) et pour la mettre en application, il existe peu d’outils aussi puissants que le cinéma. Dans Ouvrir la voix, la parole est donnée aux concernées, les femmes noires,...

Je commence à en avoir un petit peu marre d’user ma salive pour répondre encore et encore aux mêmes arguments contre le hijab. Alors toi qui voudrais entamer un énième débat ou me demander de justifier mes croyances et mes choix personnels, lis...

Aujourd’hui, en France, en 2016, comme l’ont d’ailleurs très bien illustré une fois de plus les nombreuses polémiques de cet été, on en est encore à expliquer aux femmes musulmanes comment elles doivent penser, se vêtir et vivre leurs vies. On...