« Je crois que chaque personne sur terre a un mode d’expression, un don. Je suis très croyante, je pense que Dieu nous a donné une voix qui nous permet de nous exprimer avec excellence. » Dans les articles précédents (que vous pourrez lire ici et...

« Je crois que chaque personne sur terre a un mode d’expression, un don. Je suis très croyante, je pense que Dieu nous a donné une voix qui nous permet de nous exprimer avec excellence. » Dans les articles précédents (que vous pourrez lire ici et...

Il serait vulgaire de ma part de vous écrire une unique partie sur Sarah, alors qu’il y a tant de choses à dire et à partager avec vous. Si vous n’avez pas lu la première partie, je vous invite à la lire en cliquant sur ce lien. « Je pense que je...

Aujourd’hui, je vais vous présenter Sarah et son univers rempli de poésie. Certain.e.s d’entre vous la connaissent à travers son compte Instagram TheArabicNovel, et/ou à travers ses vidéos sur sa chaîne YouTube. Pour d’autres, vous venez tout juste...

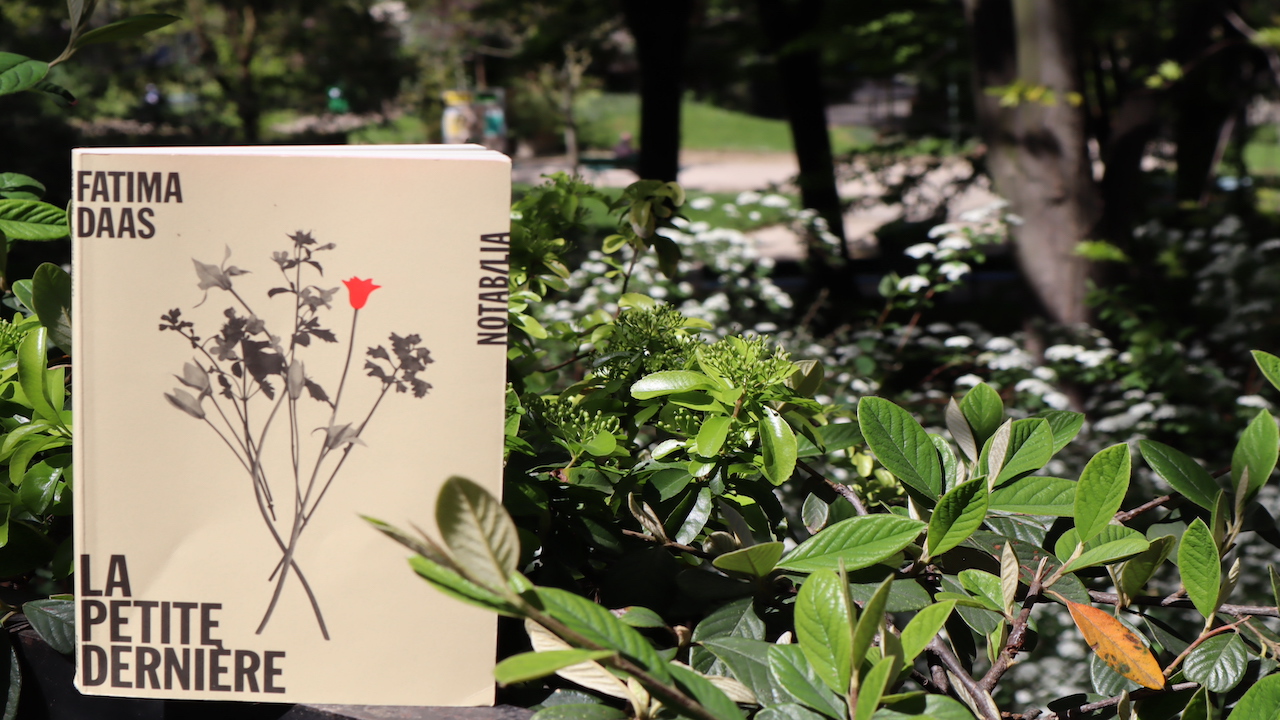

« Je m’appelle Fatima. Je porte le nom d’un personnage symbolique en islam. » Française d’origine algérienne, elle porte« un nom qu’il ne faut pas salir ». Musulmanes pratiquantes et lesbiennes, l’auteure et la narratrice se confondent dans cette...

Ce texte retrace le chemin de pensée qui m’a conduite à créer ma série « Histoires courtes ». J’y explique pourquoi, selon moi, la fiction est un outil révolutionnaire pour changer la société. Version actualisée le 30 avril 2022 1. Comment...

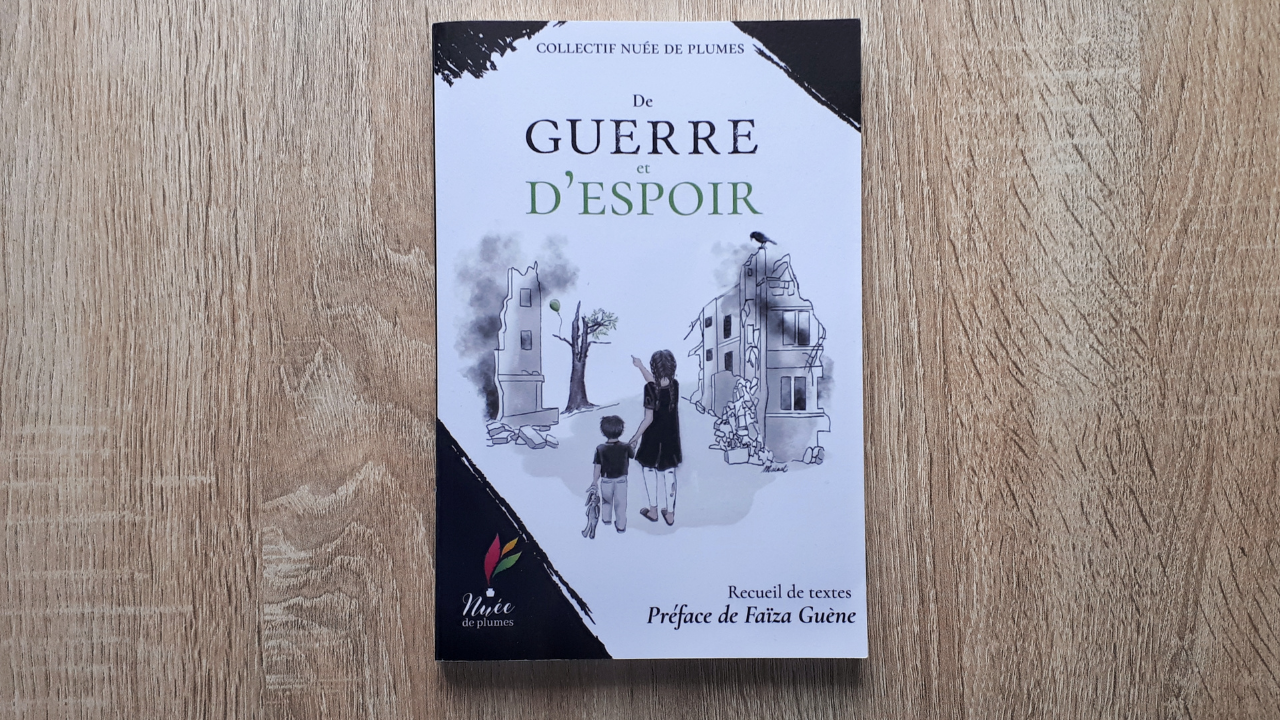

« Recréer de la beauté et de la compassion dans un univers qui en est privé » Préface par Faïza Guène – De Guerre et d’Espoir Beaucoup soulignent l’aspect négatif des réseaux sociaux, mais aujourd’hui, laissez-moi vous présenter ce qu’Instagram...

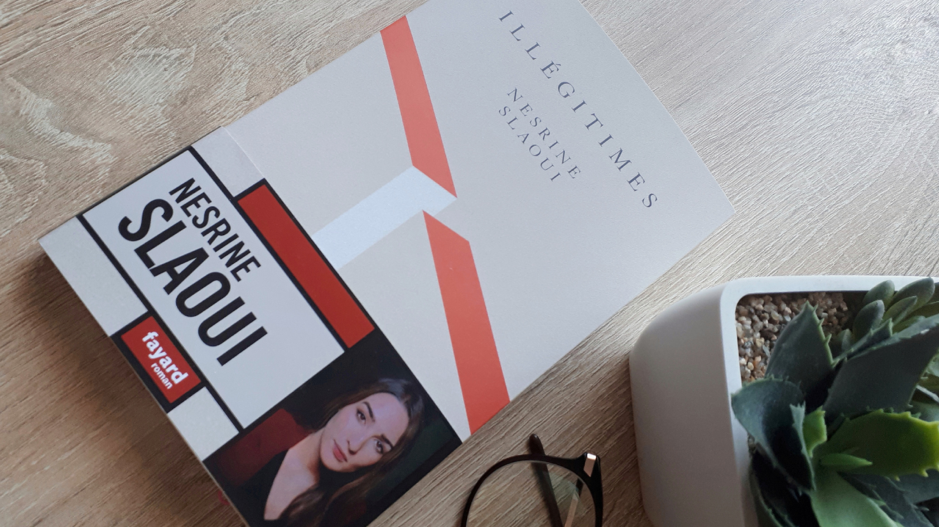

Au premier coup d’œil, Illégitimes, est un titre qui me fait directement écho, qui me procure un certain malaise mélangé à l’appréhension. Un titre qui m’attire, qui me guette, qu’est-ce que ce roman contient d’aussi bouleversant ? « Aux...

« Dieu m’a fait aimer de votre monde, les femmes, le parfum et la prière » Quel doux souvenir, à la bibliothèque, il y a quelques années, lorsque je découvre cette phrase sur une quatrième de couverture. Avant sa mort, le prophète Muhammad...