En regardant les images de victimes de violences conjugales choisies pour illustrer cette thématique dans les médias, vous n’en voyez que des visages tuméfiés, défigurés, balafrés…. Et si vous ne correspondez pas à ces images, vous vous dites...

En regardant les images de victimes de violences conjugales choisies pour illustrer cette thématique dans les médias, vous n’en voyez que des visages tuméfiés, défigurés, balafrés…. Et si vous ne correspondez pas à ces images, vous vous dites...

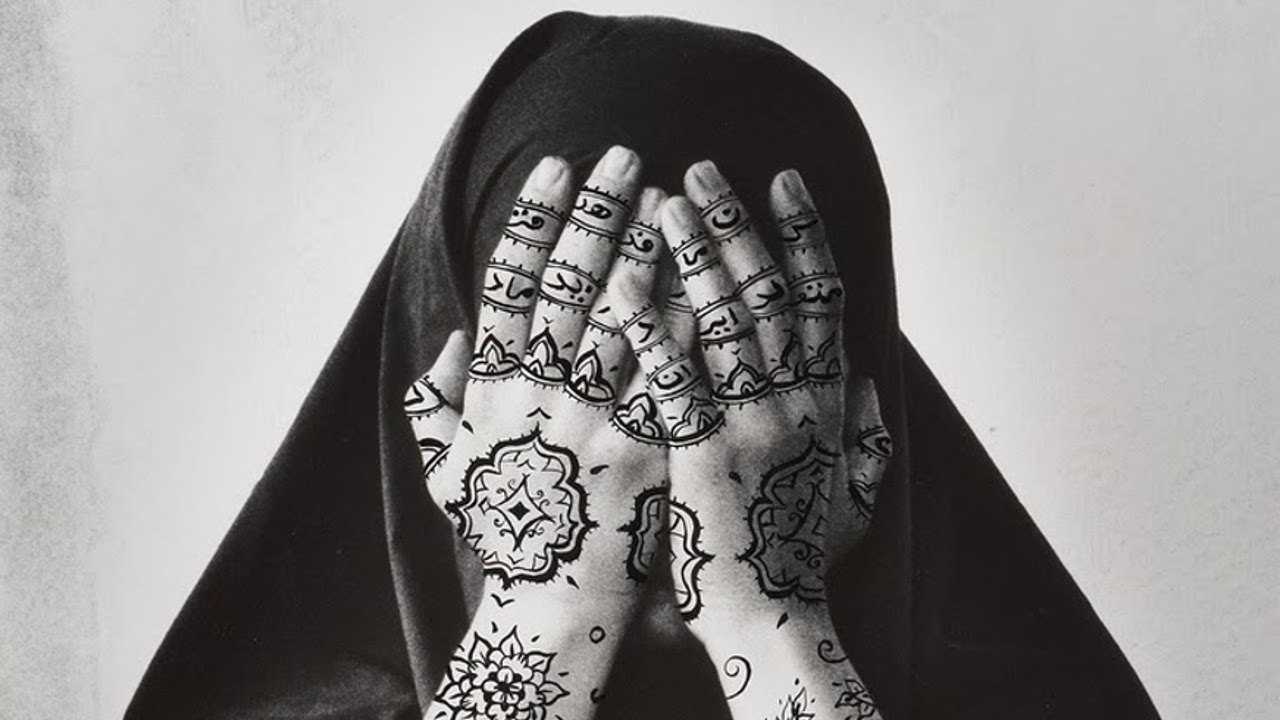

« L’art est le défouloir de l’âme » Le hijab ça dérange, ça dérange un peu partout en France, ça, on le sait. Quand c’est une femme qui s’exprime – et qui ne répond pas aux critères que la société lui impose, ça dérange encore plus. Ça...

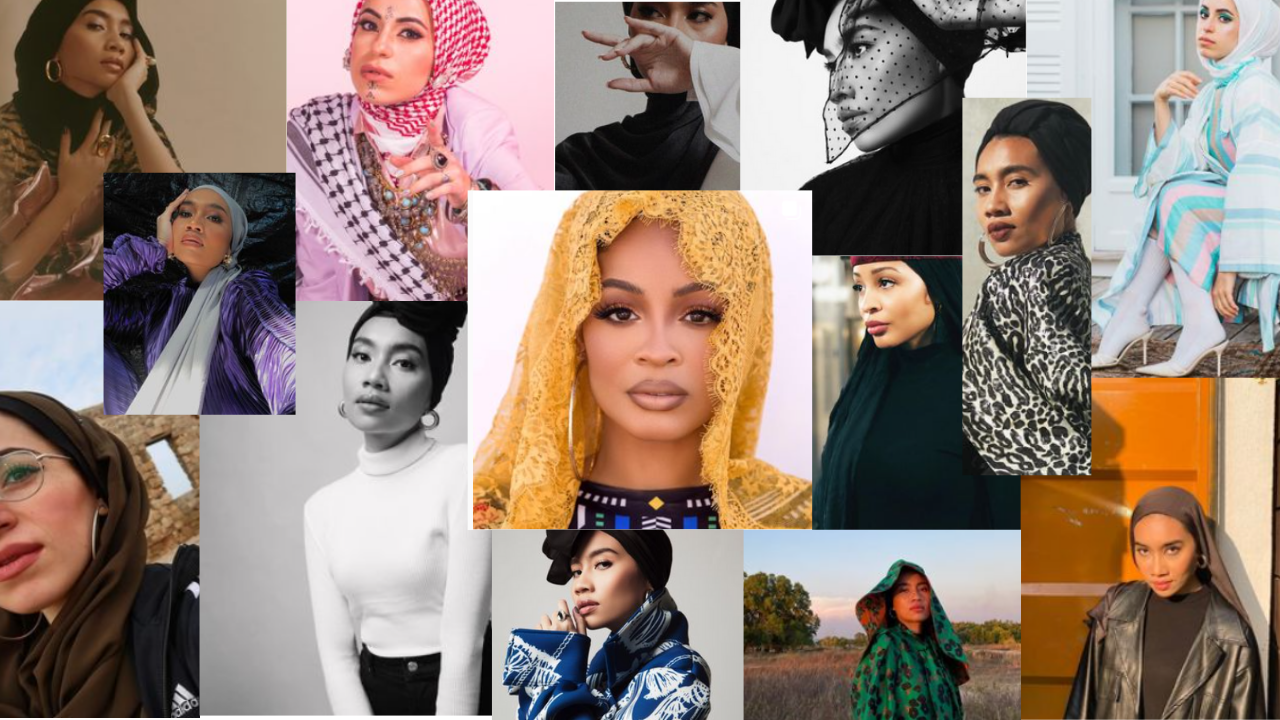

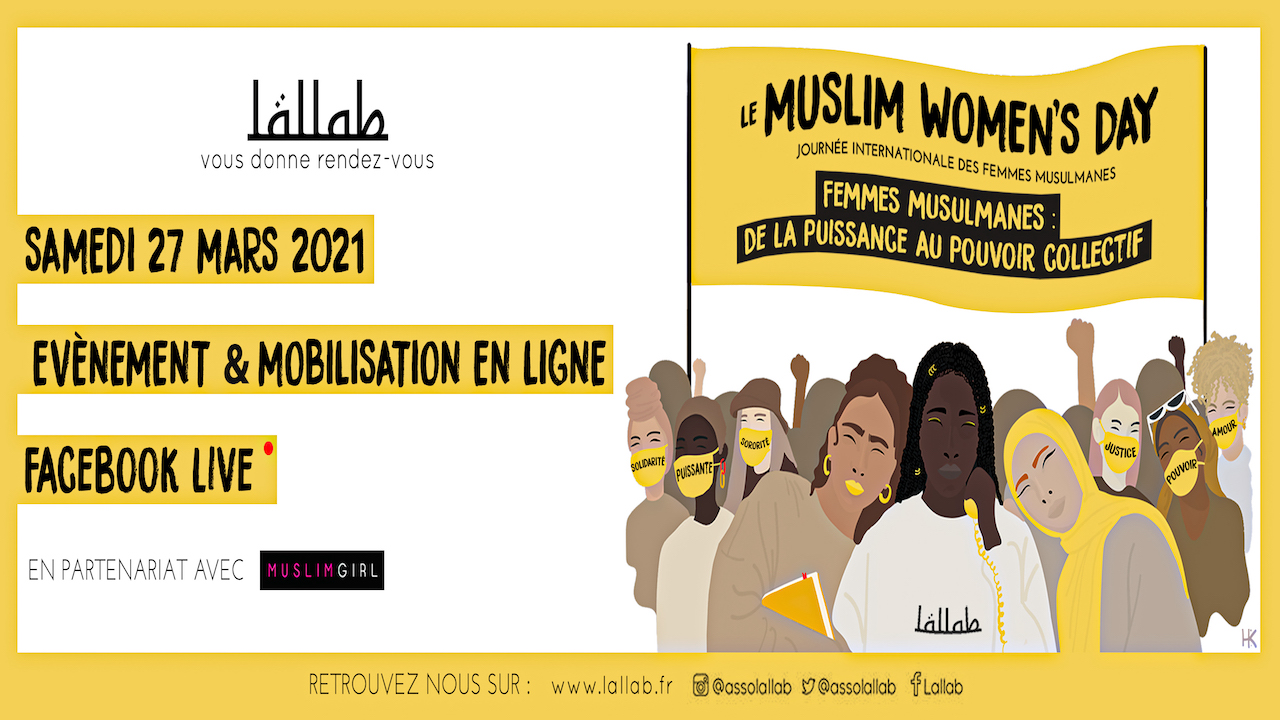

Le samedi 27 mars 2021, Lallab organisait en ligne la 4ème édition du Muslim Women’s Day, sur le thème du pouvoir collectif des femmes musulmanes. Cette journée internationale des femmes musulmanes a été marrainée par l’incroyable et...

Ce texte retrace le chemin de pensée qui m’a conduite à créer ma série « Histoires courtes ». J’y explique pourquoi, selon moi, la fiction est un outil révolutionnaire pour changer la société. Version actualisée le 30 avril 2022 1. Comment...

Lors du Lallab Day du 1er février 2020, Fatiha Ajbli et Oumalkaire Soulemane sont intervenues pour nous parler de la place des femmes musulmanes portant le voile face à l’emploi dans un contexte où elles sont stigmatisées et évincées de la société....

Mohisa Kali pratique à la fois la ventousothérapie, aussi nommée hijama ou cupping therapy, et la sophrologie une thérapie brève visant le bien-être physique, émotionnel et mental. Elle revient pour nous sur son parcours professionnel, très lié à...

Cet article est le deuxième de la série Femmes exilées. J’y raconte de façon bienveillante les récits de femmes ayant dû fuir leur pays, avec qui j’ai échangé le temps d’un café. Dans ce portrait, je raconte l’histoire de Saraya* qui a fui...

Œuvre de Hind Ben Jabeur « J'ai appris à tomber dans les profondeurs de mon propre puit, car c'est au fond de nous que l'eau est clairvoyante. » Jassem el Sahih Il y a autant de rapports au savoir religieux qu’il y a d’êtres sur Terre. Ce...

[ Article écrit par une bénévole de Lallab. Il ne s'agit pas d'un communiqué officiel de Lallab. Pour lire le communiqué au sujet de la loi, cliquez ici. ] Voilà plusieurs mois que nous entendons parler de ce projet de loi. D’abord dirigé contre le...

Cet article est le premier de la série Femmes exilées. J’y raconte de façon bienveillante les récits de femmes ayant dû fuir leur pays, avec qui j’ai échangé le temps d’un café. Je retranscris dans ce portrait la façon dont Haneen a réussi...

Shehnaz Haqqani est professeure à l’université mais aussi blogueuse et youtubeuse. Passionnée par le féminisme islamique, elle partage ses réflexions tout en démocratisant celles de grands noms de ce mouvement, à l’instar de la marocaine Fatima...

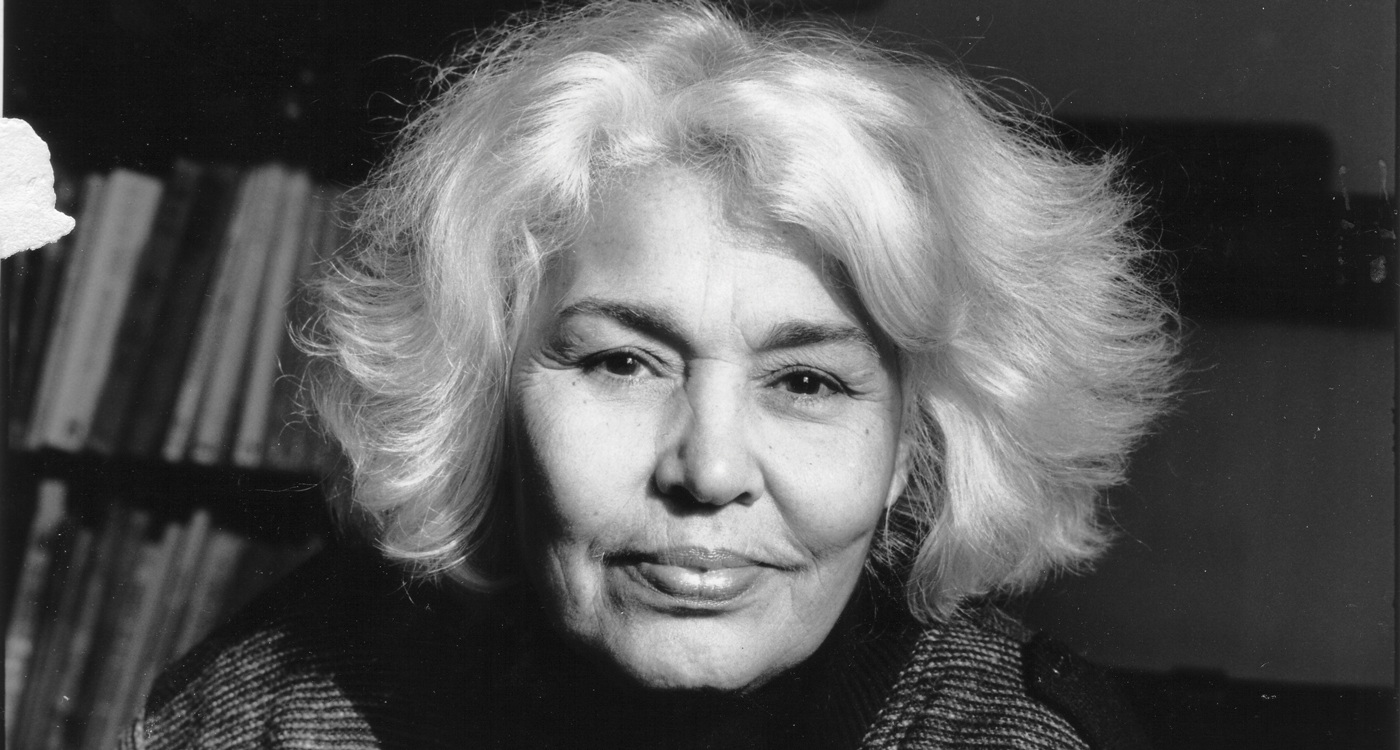

[Publié initialement le 9 mai 2019] Aujourd’hui l’hommage rendu sera différent des précédents. Alors que jusqu’ici, nous tâchions de mettre en avant des modèles féminins peu connus, aujourd’hui le choix sera tout autre. En effet, la femme dont nous...

[Publié initialement le 8 mai 2019] Qui parmi vous a déjà entendu ou prononcé ne serait-ce qu’une fois le nom de la fameuse Cléopâtre ? Beaucoup j’imagine ! J’aimerais à présent tenter ma chance avec une femme ayant occupé des fonctions similaires...

[Article publié initialement le 7 mai 2019] Durant ce mois de ramadan, #Lallab soutient le merveilleux projet Power Our Stories, créé par notre co-présidente Attika Trabelsi. Attika relève le défi de vous faire voyager à travers l’histoire de 30...

[Article publié initialement le 6 mai 2019] Durant ce mois de ramadan, #Lallab soutient le merveilleux projet Power Our Stories, créé par notre co-présidente Attika Trabelsi. Attika relève le défi de vous faire voyager à travers l'histoire de 30...