A l’angle mort du féminisme classique Sillonnant les rues de ma ville, je ne peux m’empêcher de remarquer un déséquilibre dans le paysage visuel. N’as-tu pas remarqué cette prépondérance – pour ne pas dire cette omniprésence – du corps...

A l’angle mort du féminisme classique Sillonnant les rues de ma ville, je ne peux m’empêcher de remarquer un déséquilibre dans le paysage visuel. N’as-tu pas remarqué cette prépondérance – pour ne pas dire cette omniprésence – du corps...

Ceci est mon humble témoignage sur la manière dont j’ai vécu mon vaginisme, comment j’en ai pris conscience et comment j’ai réussi ce combat contre moi-même – contre mon propre corps et mon propre esprit, en quelque sorte. D’abord, le...

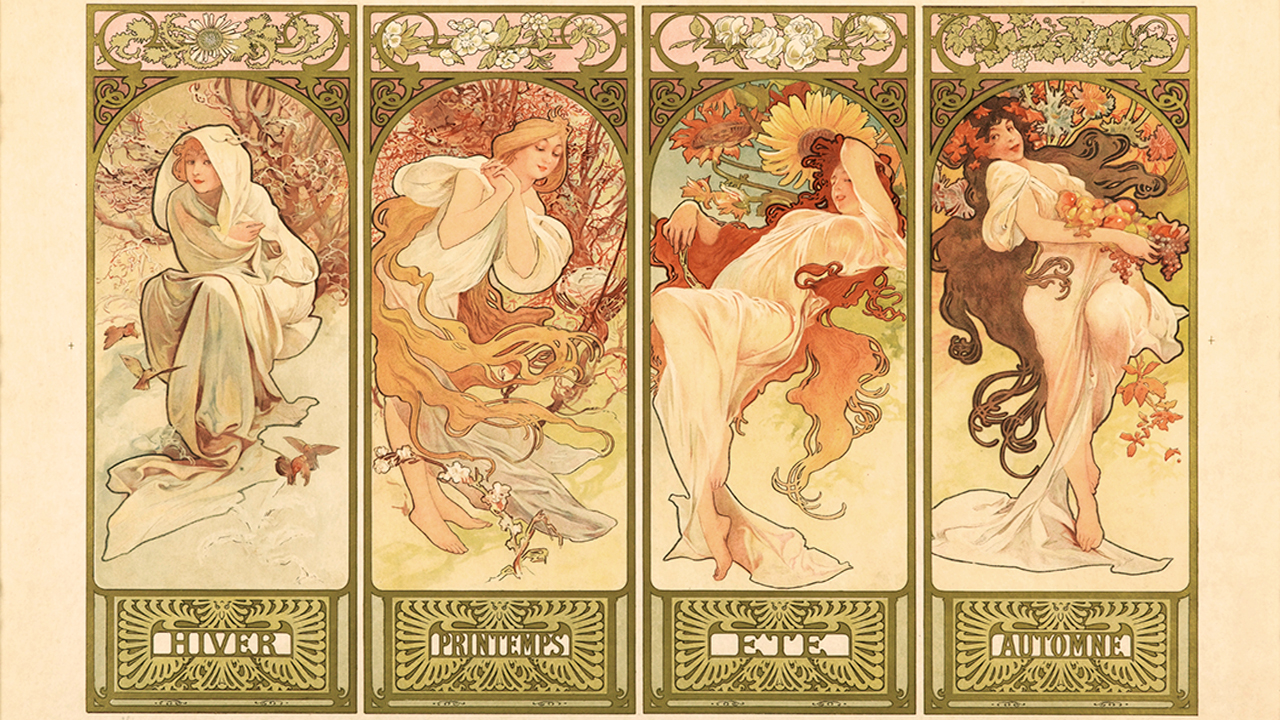

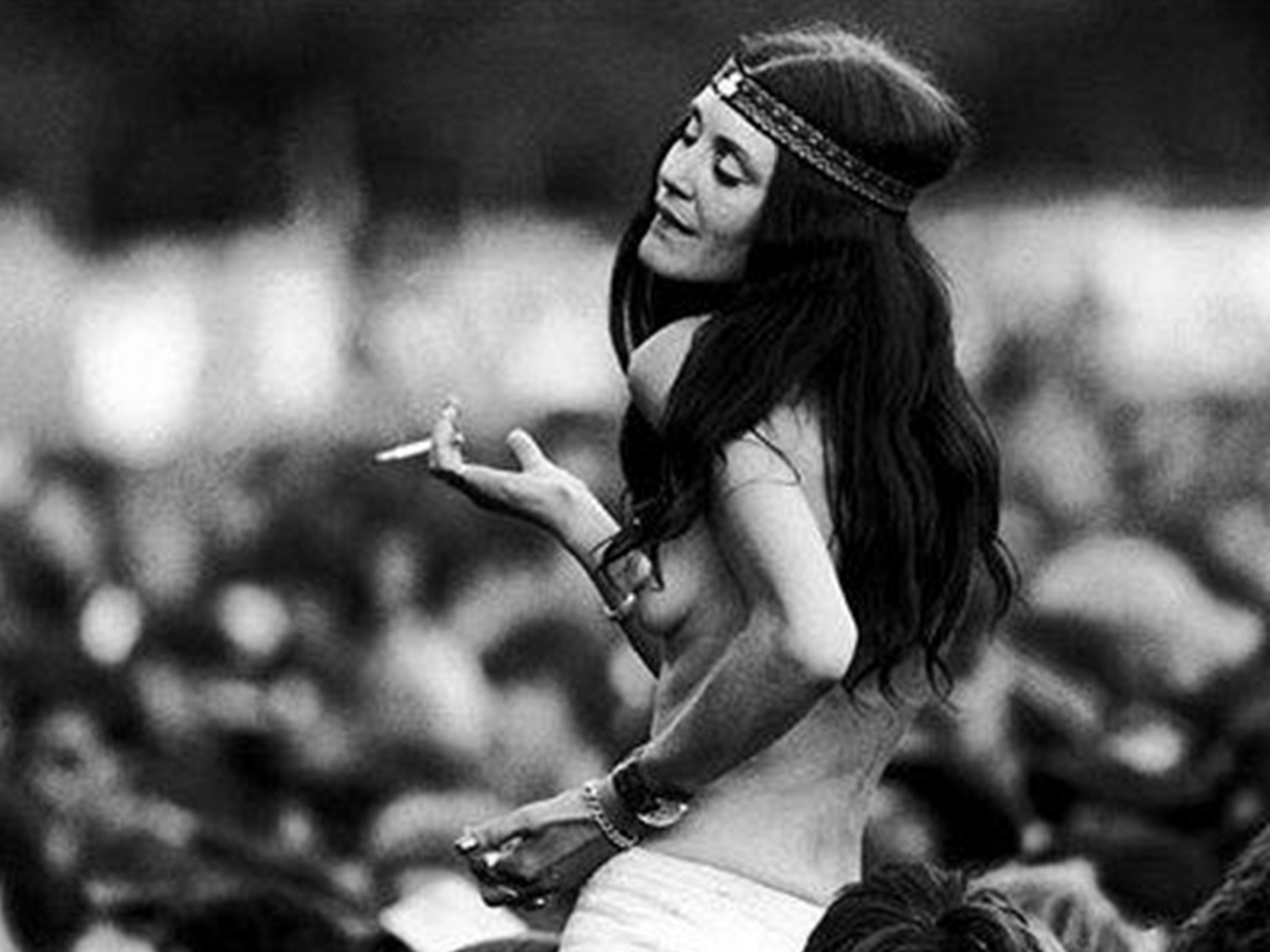

Dans cette trilogie d’articles, The French liberté, nous nous penchons sur une question épineuse : la France offre-t-elle vraiment la même liberté aux femmes et aux hommes lorsqu’il s’agit de nos corps et de ce que nous en faisons ?...

Pour revendiquer leur libération, les féministes soixante-huitardes ont cherché à définir LA liberté. À s’accorder sur une image commune à suivre, et créer un mouvement dont la puissance a pu faire exploser le cadre établi. Mais après tout, un...