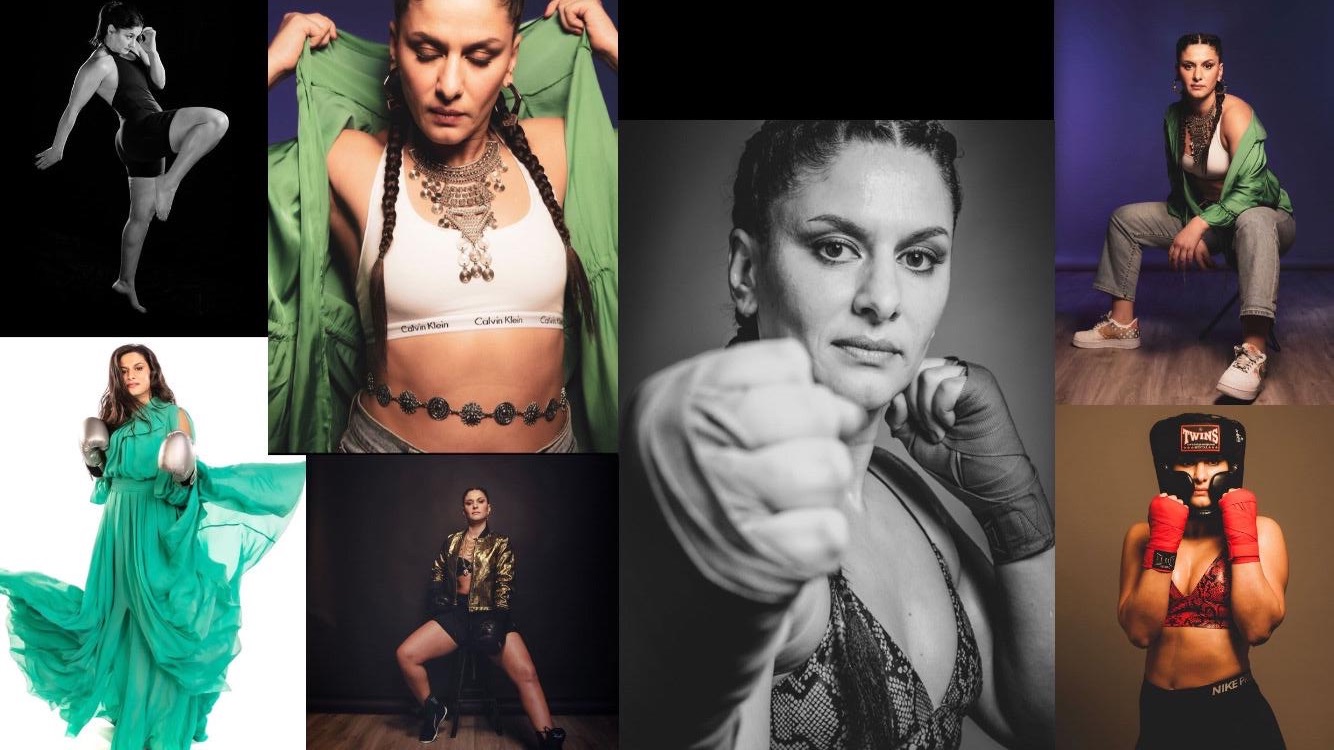

Leïla est une danseuse et chorégraphe franco-marocaine et berbère. Son nom de scène est Raïssa Leï, signifiant « présidente Leï » en arabe, ce qui peut aussi désigner une directrice de troupe. Elle est ingénieure, tout en considérant également vivre « la danse comme un métier ». Elle nous raconte son parcours et ce qui l’amène à utiliser la danse afin de promouvoir la justice et l’ouverture d’esprit.

Le poids des origines culturelles et sociales

« Je viens de tellement loin », pense-t-elle, en évoquant son père, berger dès six ans dans un village montagneux près d’Oujda. Venu par hasard en France dans les années 60, à la suite d’une proposition d’un garde-frontière, il fut même contraint durant ses premiers jours en France à dormir sous les ponts de Paris. Inspirée par ses grands frères et sa sœur ayant suivi des études prestigieuses, Leïla a choisi une classe préparatoire scientifique dans un lycée parisien puis une école d’ingénieurs à Toulouse, étudiant l’informatique ainsi que les mathématiques appliquées. C’était psychologiquement très dur, le niveau étant très élevé et sa bourse étant faible pour vivre correctement. « Mes grands frères étaient géniaux, ils m’ont beaucoup épaulée, il n’y avait pas de différence entre les garçons et les filles, à part que je faisais plus de ménage », rit-elle. Ces derniers la soutiennent beaucoup dans ses projets artistiques. « Ils ont insisté pour que je les prévienne à chaque événement, ça m’a beaucoup émue, alors que je faisais la hechmena » (timide en darija, dialecte marocain), sourit-elle. « Les mamans aiment beaucoup ce qu’on fait, tant que ça n’est pas l’activité de leurs filles », révèle-t-elle cependant, les danseuses pouvant être mal perçues dans les familles maghrébines.

« Depuis toute petite, je sais que je veux danser », affirme Leïla, ayant grandi dans le quartier de la Banane, dans le XXème arrondissement de Paris. De condition modeste, sa famille a bénéficié de tickets loisirs, lui ayant fait découvrir la danse modern jazz au conservatoire du XXème. Ses camarades de danse venaient de quartiers aisés et Leïla y était une des rares élèves originaires de la Banane et d’origine maghrébine. Cela lui a donné une grande ouverture d’esprit, mais elle n’assumait pas forcément de se rendre dans cet endroit considéré comme très bourgeois par ses amies, et se sentait inférieure en raison de son quartier, faisant si peur à ses camarades de danse qu’elles faisaient un détour afin de l’éviter. Elle est cependant ravie de cette expérience, commencée à sept ans et lui ayant permis de participer à des spectacles dès ses huit ans. Cette formation académique lui semble nécessaire pour se familiariser avec la technicité de la danse. « C’est rentré dans mon corps. Certaines filles dansent très bien, mais la chorégraphie peut vraiment leur poser problème », déclare Leïla. Parallèlement, elle continuait de danser à la maison, devant les chaînes algériennes et marocaines, comme sur 2M ou encore dans les mariages. « C’était du raï, du chaabi, les danses chleuhs, kabyles, de la reggada », énumère-t-elle.

Leïla a également eu l’opportunité de pratiquer plusieurs autres danses, telles que le Voguing – pour lequel elle a eu très jeune un coup de cœur, jusqu’à aller à New-York pour prendre des cours -, le Charleston, des danses tziganes, la danse contemporaine, et d’autres danses venant d’Afrique ou d’Asie. Elle donne aussi des cours de Waacking, style funky féminin des années 70, le mercredi soir à Paris, depuis 2010. Son nom de scène est Leï The Night, Leïla signifiant nuit en arabe, tout comme « the night » en anglais, « pour faire genre lmerican (comme les Américains, en darija) », rit-elle. L’artiste a développé depuis 2009 des fusions entre le Waacking, le Voguing et les danses d’Afrique du Nord. « Beaucoup de personnes découvraient ce mélange exclusif, hallucinés, à la fois dans les milieux de danse orientale et de Waacking / hiphop, c’était une rencontre entre deux mondes », s’exclame-t-elle. Elle a gagné plusieurs concours internationaux, en France, en Allemagne, en Angleterre et en République tchèque. Désormais, elle développe son approche de danses contemporaines amazigh (berbères) et maghrébines, fruit de son évolution.

Crédit : Leï The Night de Paul Green

La danse comme moyen de militer de façon apaisée

Ayant côtoyé des artistes de différents styles, elle s’est vite rendu compte qu’il n’y avait pas grand-chose sur les danses du Maghreb. « Mon plus fort constat en France est le manque de représentativité des danses du Maghreb dans les théâtres, les grandes salles de spectacles ou les institutions », ce qu’elle déplore. Elle affirme que les seules performances s’effectuent en Ile-de-France dans des lieux déjà dédiés à la culture arabe et maghrébine, « ce qui ne favorise pas la diversité et le brassage culturel ». « Je souhaite briser ces barrières pour faire rencontrer les cultures et visions, mais c’est un travail de longue haleine », déclare-t-elle, très déterminée.

C’est ainsi qu’elle a eu l’idée de former un groupe uniquement féminin de danses nord-africaines et du Moyen-Orient, souvent confondues à tort avec la danse orientale. La troupe se réapproprie les danses du Maroc, de l’Algérie, de Tunisie ou encore du Liban, dont la Reggada, style de prédilection de Leïla, danse guerrière historiquement réservée aux hommes. Leïla a fondé la troupe Kif-Kif Bledi, une troupe pleine de sororité. Elle est accompagnée par ses amies danseuses : des femmes d’origine maghrébine telles que Hind, Rawand, Sabrina et Zaera ; polonaise comme Karolina, une voisine de quartier ; libanaise à l’instar de Tania, ou encore sénégalaise, telle que Astou, qui participe aussi au projet 30 nuances de noir(es), dans une démarche afro-féministe. Leïla collabore également avec la danseuse belge d’origine marocaine Soumaya, vivant à Boston depuis quelques années et valorisant aussi le patrimoine nord-africain, à l’autre bout du monde.

Les membres maghrébines de la troupe apportent systématiquement des vêtements de leurs pays d’origine respectifs. « Chaque bout de costume a une histoire », affirme Leïla. L’appropriation culturelle est aussi un sujet cher à la Raïssa, mais elle ne condamne pas le fait que des non-Maghrébines fassent partie du groupe, en raison du profond respect de leur démarche, contrairement à d’autres personnes utilisant la culture uniquement pour le profit économique ou pour le côté « folklorique » sans même jamais s’être rendu·e une fois au Maghreb. Dans ce cadre, des stages de danse sont régulièrement organisés et ouverts à tou·te·s, durant deux heures et quel que soit le niveau. « J’espère une connexion entre plein d’artistes. Il est temps de rendre la pareille aux détenteurs du patrimoine maghrébin », s’enthousiasme-t-elle.

Crédit : Eddy Lamazzi

« Je créé tout dans mes écouteurs dans le RER le matin. Je m’évade très loin et c’est dans les moments les plus rudes que j’ai les meilleures idées », confie-t-elle. Leïla est également ravie d’avoir chorégraphié un spectacle dans le cadre d’un partenariat avec l’association APAC, avec des élèves de Clichy-sous-Bois âgé·e·s de cinq à dix ans, notamment d’origine algérienne et marocaine. En 2014, elle a aussi fondé l’association Diaspor’Arts marocaines. Son projet Oujda Street, avec l’aide financière du Ministère des Affaires étrangères français, a permis aux jeunes de cette ville, excentrée par rapport aux autres grandes villes du Maroc, d’assister à différents événements liés à la danse hip-hop. Un partenariat avec une troupe de théâtre leur a accordé une salle de danse au prestigieux Théâtre Mohamed VI d’Oujda. Leïla souhaite profiter de chaque action menée en France afin d’aider financièrement des jeunes filles au Maghreb pour qu’elles puissent plus facilement accéder à l’éducation.

Elle a également animé des conférences sur les danses du Maghreb, insistant sur le fait qu’elle n’était ni chercheuse, ni anthropologue. Elle déplore un manque de recherche à ce sujet. Ses sources étaient principalement constituées de livres d’ethnomusicologues français·es datant des années 50 et de chercheurs·euses. « On manque de chercheurs locaux pour établir une Histoire des Maghrébin·e·s », insiste-t-elle, refusant toute instrumentalisation. La culture lui semble ainsi importante à transmettre afin d’éviter les rivalités pouvant exister entre les différents pays du Maghreb. Leïla évoque plusieurs hommes et femmes de sa famille marocaine ayant participé à la résistance indépendantiste en Algérie. « Le Maghreb United a tout son sens », selon la danseuse, pour qui il est « urgent de conserver et faire rayonner notre patrimoine, afin de sortir de cette atmosphère qui tire vers le bas ». Elle regrette aussi que les différentes diasporas maghrébines soient systématiquement renvoyées à la religion depuis les années 2000, de façon péjorative.

Crédit : Eddy Lamazzi

« Avec Kif-Kif Bledi et les contes de Raïssa Leï, on veut montrer que nous faisons partie intégrante de la société française, mais que cela n’empêche pas un attachement profond à nos pays d’origine », explique-t-elle. « Aujourd’hui, les enfants de la dernière génération ont des cours d’arabe, mais ils ne savent pas tous parler la darija [l’arabe dialectal] », regrette-t-elle, ce qui fait écho à certain·e·s membres de sa famille ne sachant plus parler berbère après s’être installé·e·s en ville. « Quand je raconte à mes neveux et nièces les trajets en voiture de la France au Maroc, ils rigolent », explique Leïla, pour qui ce souvenir est très marquant. Elle est ravie d’avoir profité des vacances pour vivre « à l’ancienne, dormir sur un frach (matelas fin en darija) par terre, accompagner [s]a cousine chercher le pain au forane (four partagé par les habitants d’un quartier), faire chauffer de l’eau dans le mokrache (bouilloire) à mélanger dans le bermil (tonneau en plastique) pour prendre une douche… ». Elle est aussi reconnaissante de la chance qu’elle a de faire partie des dernières générations témoignant de l’héritage de l’ouchem, ces tatouages berbères sur le visage, les mains, les poignées et les chevilles, très à la mode auparavant, « que nos descendants ne verront plus dans la vraie vie ».

Tout cela la rend profondément déterminée à continuer de conter ses histoires, rendant ainsi les patrimoines nord-africains, marocains et berbères éternellement vivants. Leïla souhaite donc militer de façon pacifique et différente, par le biais de la culture, la danse lui permettant de passer des messages de façon agréable. Elle travaille actuellement sur plusieurs projets, dont une grande surprise que nous avons hâte de découvrir, inshAllah.

Crédit image à la une : Eddy Lamazzi

Diffuse la bonne parole