Le samedi 1er et le dimanche 2 octobre a eu lieu le LallabDay #13, notre grand weekend de rencontres et de formation entre Lallas, les bénévoles de Lallab. C’est avec beaucoup d’émotions qu’Assma, nouvelle Lalla, nous confie ses ressentis sur ce...

Le samedi 1er et le dimanche 2 octobre a eu lieu le LallabDay #13, notre grand weekend de rencontres et de formation entre Lallas, les bénévoles de Lallab. C’est avec beaucoup d’émotions qu’Assma, nouvelle Lalla, nous confie ses ressentis sur ce...

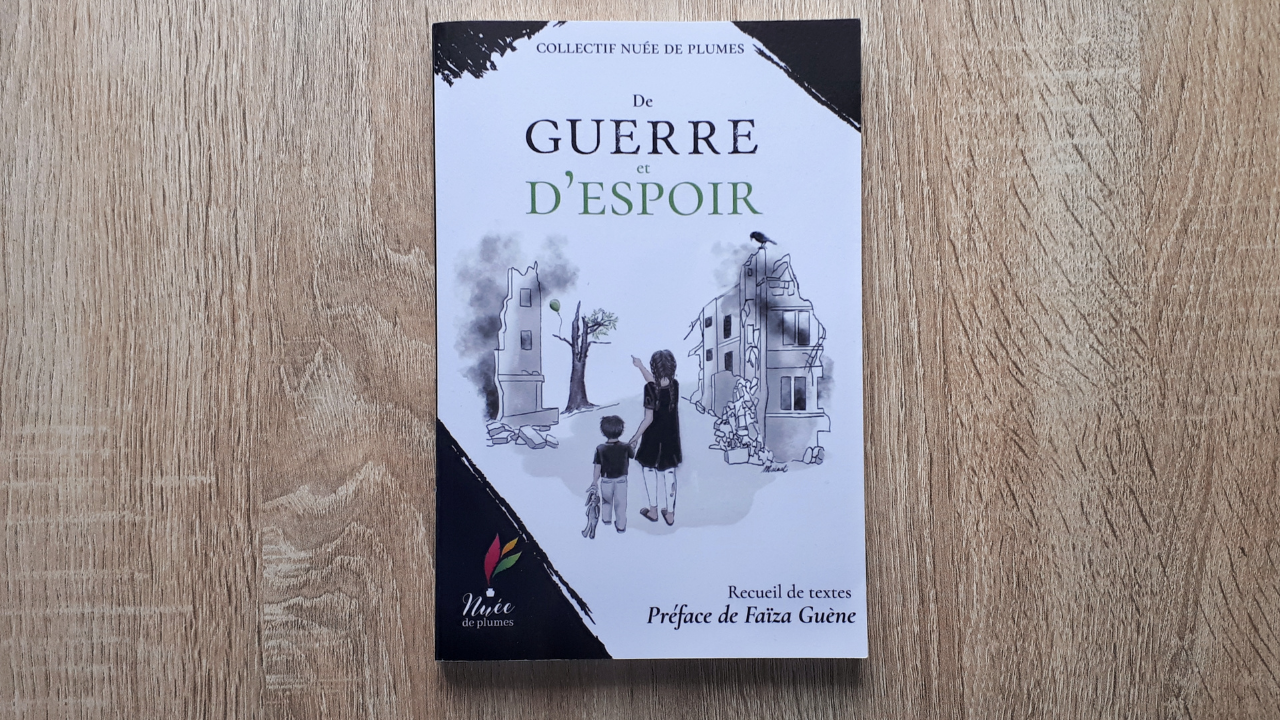

« Recréer de la beauté et de la compassion dans un univers qui en est privé » Préface par Faïza Guène – De Guerre et d’Espoir Beaucoup soulignent l’aspect négatif des réseaux sociaux, mais aujourd’hui, laissez-moi vous présenter ce qu’Instagram...

Espace de non-mixité, tantôt subi, tantôt choisi, l’assemblée de femmes en période de deuil grouille de vulnérabilité, de sororité et de transcendance. Récit au cœur du harem du deuil, où les femmes puisent inconsciemment une force collective pour...

Saher Sohail est illustratrice. Par le biais de ses dessins, elle lutte à la fois contre le racisme, le sexisme, les préjugés à l’égard des Pakistanais·e·s aux Etats-Unis, mais également contre les oppressions vécues au sein de la communauté Desi...

doctorante en sociologie – France

Voilà déjà quelques jours que le mois béni du Ramadan a débuté pour nos ami·e·s musulman·e·s, un mois placé sous le signe du jeûne bien sûr, mais surtout un mois de spiritualité, qui rassemble les musulman·e·s à travers le monde. Alors, il est...

En Mai 2017, Lallab soufflera sa première bougie ! Un anniversaire sur le thème de la sororité, ce lien universel et immuable que les femmes peuvent tisser dans le respect, l’écoute, le partage et surtout l’amour... Le 6 mai 2017, Lallab...

Quand on présente l’association Lallab, c’est « drôle » mais on ne reçoit pas du tout les mêmes retours ! « On », c’est Sarah, musulmane, et Justine, athée, toutes deux cofondatrices de Lallab, réalisatrices de la série documentaire Women SenseTour...

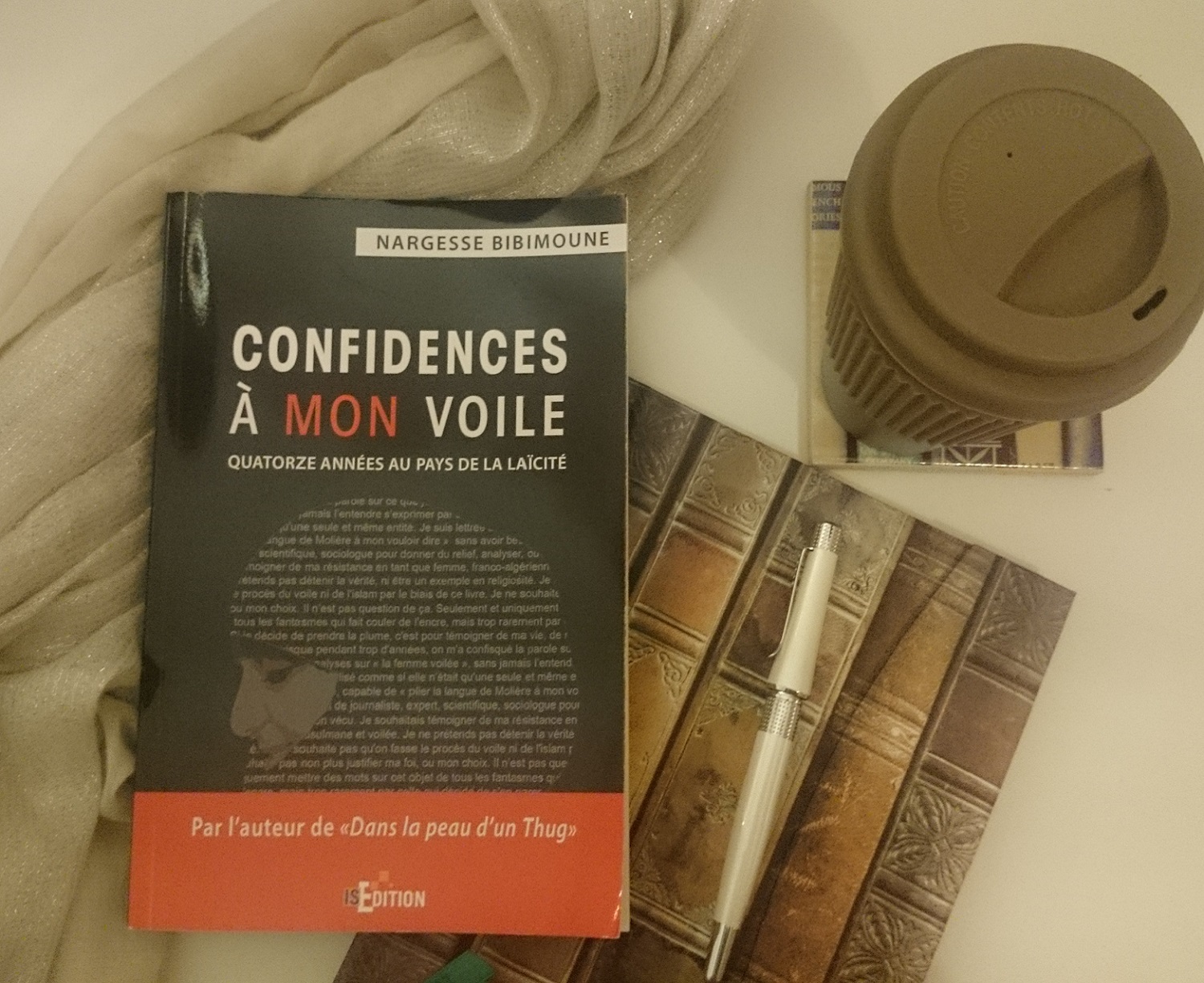

Dans Confidences à mon voile, Nargesse Bibimoune, déjà auteure du roman à succès Dans la peau d’un thug, revient sur son parcours de femme voilée en France. Sans fioritures, avec une simplicité transperçante, Nargesse raconte des bribes de vie qui...