« Je crois que chaque personne sur terre a un mode d’expression, un don. Je suis très croyante, je pense que Dieu nous a donné une voix qui nous permet de nous exprimer avec excellence. » Dans les articles précédents (que vous pourrez lire ici et...

« Je crois que chaque personne sur terre a un mode d’expression, un don. Je suis très croyante, je pense que Dieu nous a donné une voix qui nous permet de nous exprimer avec excellence. » Dans les articles précédents (que vous pourrez lire ici et...

Il serait vulgaire de ma part de vous écrire une unique partie sur Sarah, alors qu’il y a tant de choses à dire et à partager avec vous. Si vous n’avez pas lu la première partie, je vous invite à la lire en cliquant sur ce lien. « Je pense que je...

Aujourd’hui, je vais vous présenter Sarah et son univers rempli de poésie. Certain.e.s d’entre vous la connaissent à travers son compte Instagram TheArabicNovel, et/ou à travers ses vidéos sur sa chaîne YouTube. Pour d’autres, vous venez tout juste...

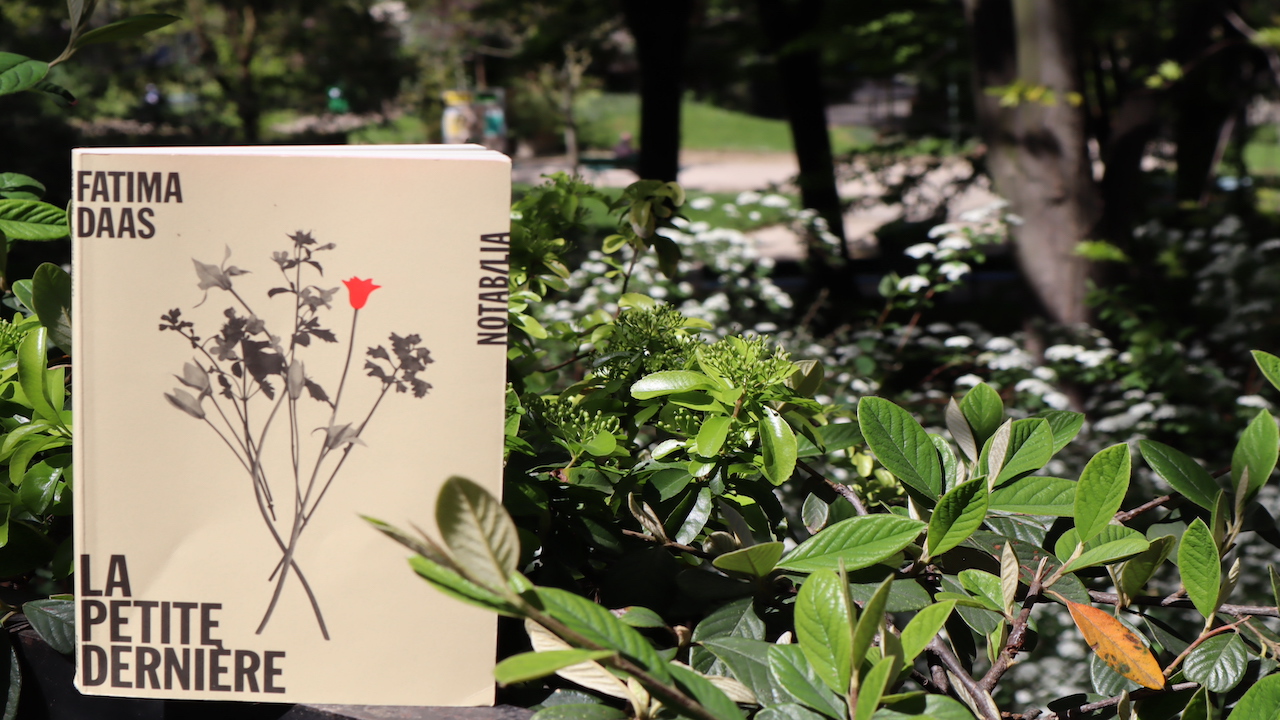

« Je m’appelle Fatima. Je porte le nom d’un personnage symbolique en islam. » Française d’origine algérienne, elle porte« un nom qu’il ne faut pas salir ». Musulmanes pratiquantes et lesbiennes, l’auteure et la narratrice se confondent dans cette...

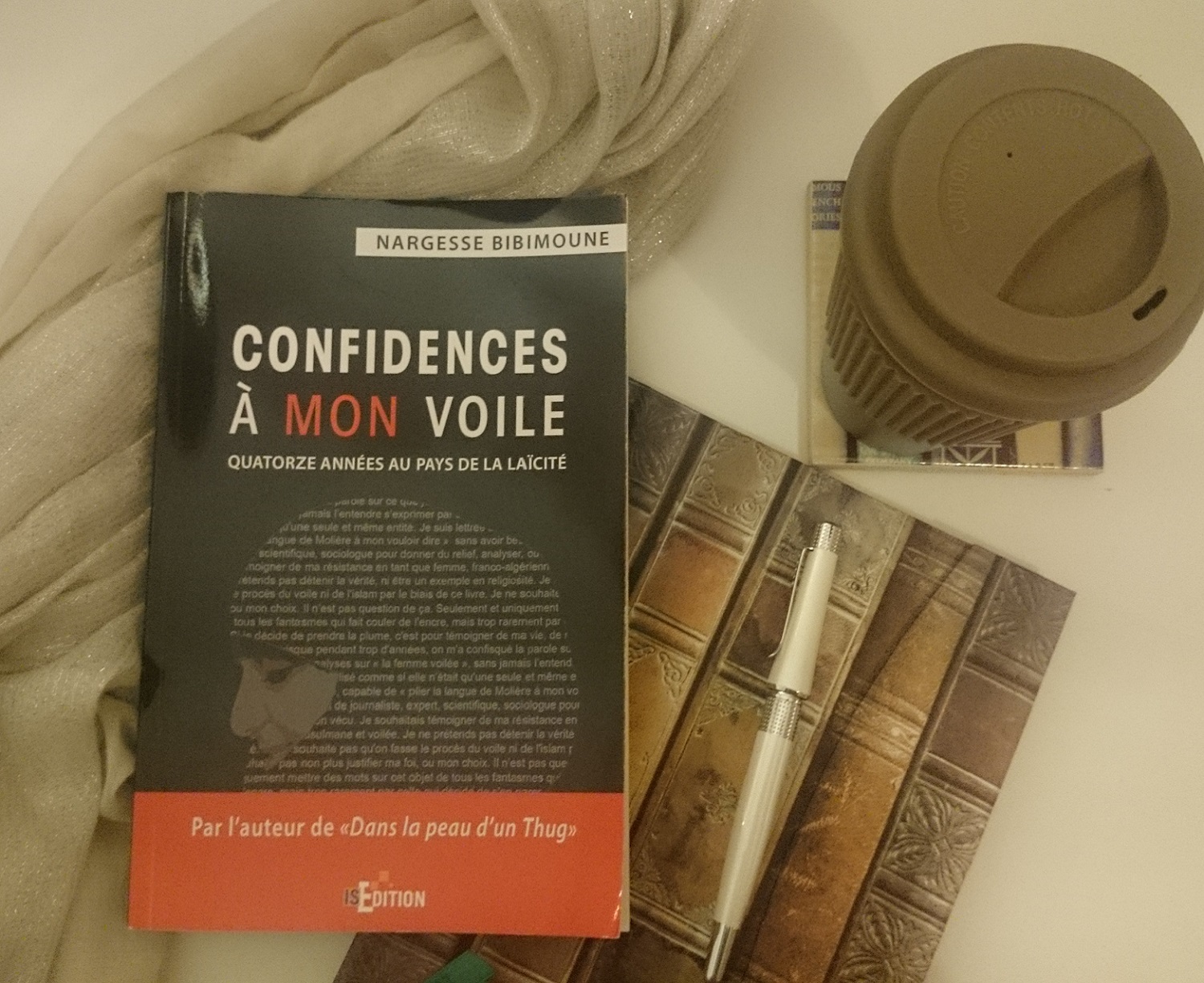

Dans Confidences à mon voile, Nargesse Bibimoune, déjà auteure du roman à succès Dans la peau d’un thug, revient sur son parcours de femme voilée en France. Sans fioritures, avec une simplicité transperçante, Nargesse raconte des bribes de vie qui...