Je me regarde dans la glace, essayant pour la énième fois de reproduire un tuto hijab vu sur le net - en vain. Un instant de déconcentration, et je manque de m’embrocher le crâne avec une épingle à foulard. Un peu plus et je me retrouvais...

Je me regarde dans la glace, essayant pour la énième fois de reproduire un tuto hijab vu sur le net - en vain. Un instant de déconcentration, et je manque de m’embrocher le crâne avec une épingle à foulard. Un peu plus et je me retrouvais...

Au mois de mai dernier, Lallab a soufflé sa première bougie. En un peu plus d'un an, qu’est-ce que l’association a changé pour nos bénévoles ? Femmes musulmanes ou alliées, elles nous racontent ici ce que Lallab a changé pour elles, et ce...

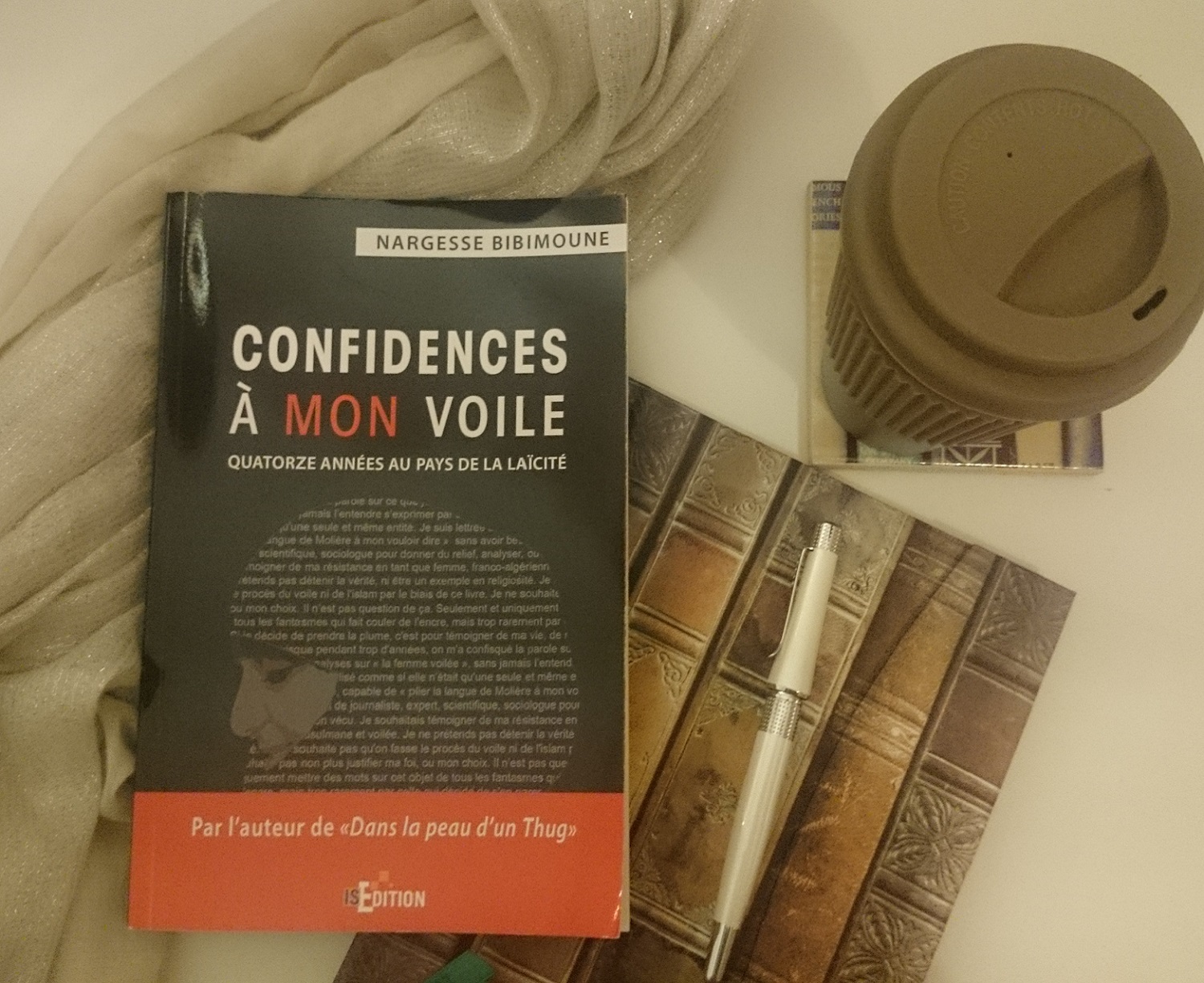

Depuis son plus jeune âge, Nargesse Bibimoune écrit avec la sensation que jamais une feuille blanche ne la jugera. Le papier imbibe, accueille tout ce qui sort d’un stylo. Et c’est sur ce support qu’elle choisit donc d’aiguiser sa plume. Quelques...

Quand j'annonce aux gens autour de moi que je suis convertie à l'Islam, les mêmes réactions reviennent tout le temps. En voici une petite sélection... 1) Le très fameux « oooooh machAllah » Alors bien sûr, ça touche, ça fait plaisir...

Dans Confidences à mon voile, Nargesse Bibimoune, déjà auteure du roman à succès Dans la peau d’un thug, revient sur son parcours de femme voilée en France. Sans fioritures, avec une simplicité transperçante, Nargesse raconte des bribes de vie qui...

Lorsque je partage mon vécu en tant que femme voilée, je suis souvent confrontée à des discours qui visent à délégitimer mes propos – en se concentrant sur la forme au détriment du fond, en me reprochant d’être parano, etc. Voici donc les 7...

Je me suis toujours posé beaucoup trop de questions... El hamdoulillah (louange à Dieu). Plus jeune, je pouvais passer des nuits entières à scruter le plafond de la pièce en y cherchant des réponses... qui ne venaient jamais. Et puis il y a eu ce...