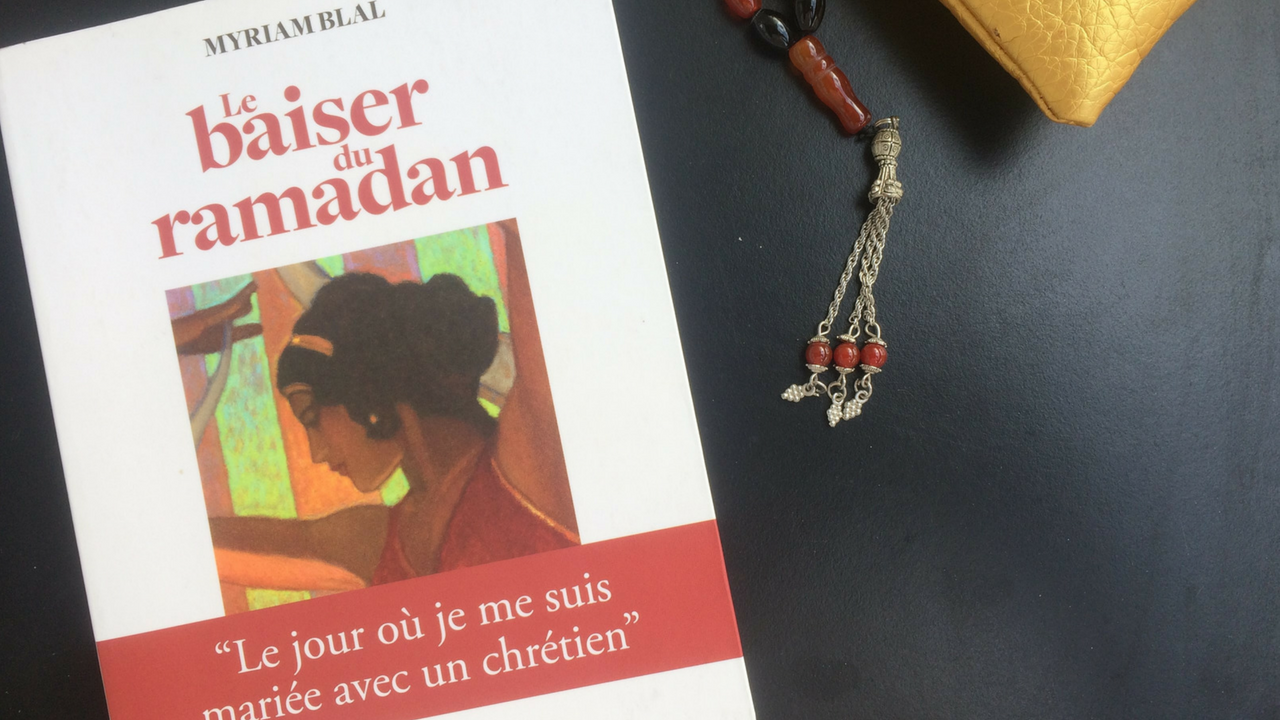

Myriam Blal est l'auteure du livre Le baiser du Ramadan. Cet ouvrage aborde un moment précis de la vie de Myriam, lorsqu'elle décide d'épouser Maxime, un homme français de confession chrétienne. Les récits similaires ne courent pas les rues, alors...