Lallab organise en partenariat avec Amy Tounkara, écrivaine et fondatrice de La femme en papier des ateliers d’écriture mensuels exclusivement réservés aux femmes musulmanes. Il était important pour nous de créer un espace de bienveillance et de...

![[Atelier d’écriture] Récit de femme musulmane II](https://www.lallab.org/wp-content/uploads/2019/12/Sans-titre-2.png)

![[Atelier d’écriture] Récit de femme musulmane II](https://www.lallab.org/wp-content/uploads/2019/12/Sans-titre-2.png)

Lallab organise en partenariat avec Amy Tounkara, écrivaine et fondatrice de La femme en papier des ateliers d’écriture mensuels exclusivement réservés aux femmes musulmanes. Il était important pour nous de créer un espace de bienveillance et de...

![[Atelier d’écriture] Récit de femme musulmane II](https://www.lallab.org/wp-content/uploads/2019/12/Sans-titre-2.png)

Lallab organise en partenariat avec Amy Tounkara, écrivaine et fondatrice de La femme en papier des ateliers d’écriture mensuels exclusivement réservés aux femmes musulmanes. Il était important pour nous de créer un espace de bienveillance et de...

doctorante en sociologie – France

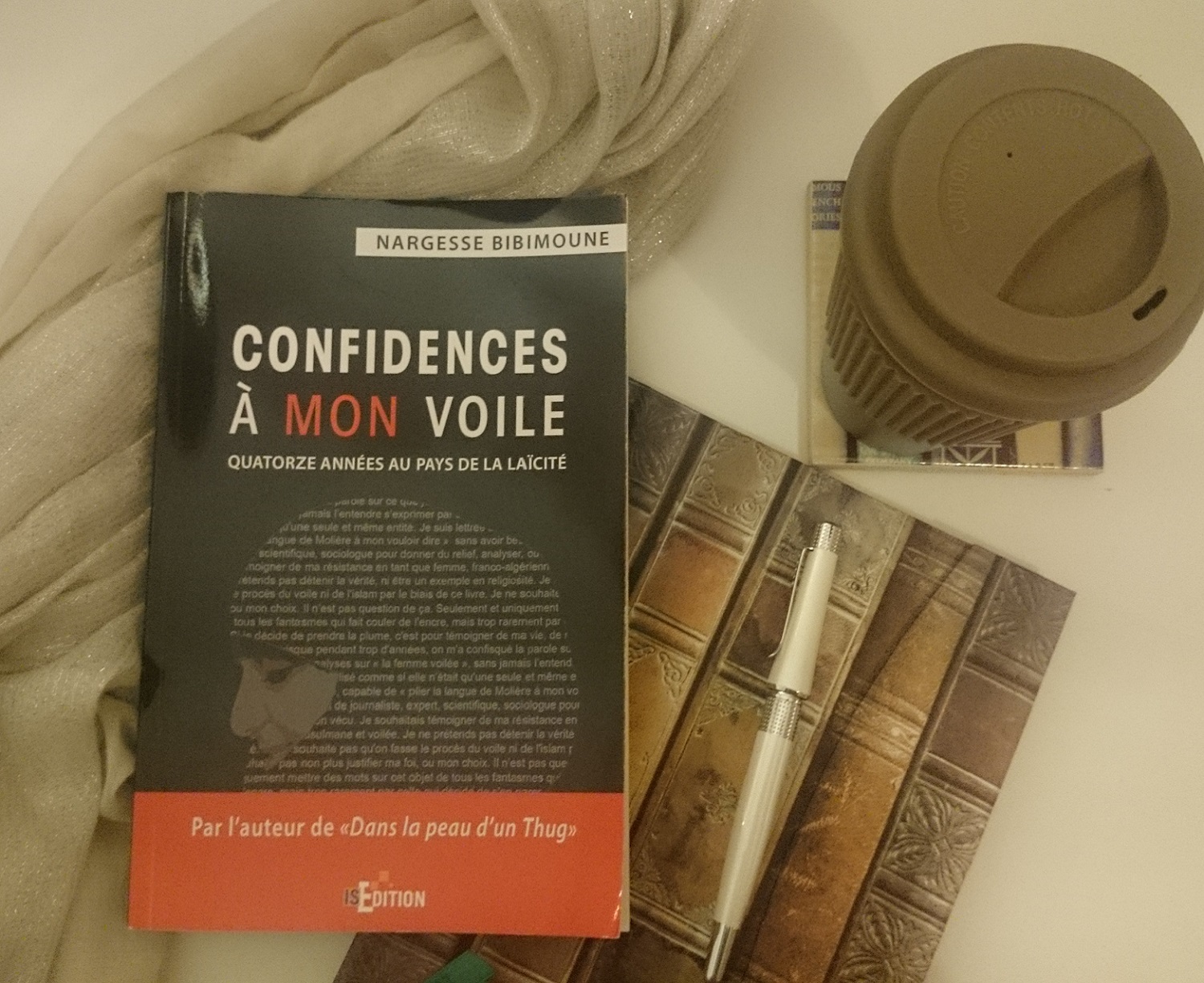

Depuis son plus jeune âge, Nargesse Bibimoune écrit avec la sensation que jamais une feuille blanche ne la jugera. Le papier imbibe, accueille tout ce qui sort d’un stylo. Et c’est sur ce support qu’elle choisit donc d’aiguiser sa plume. Quelques...

C’est l'un des avantages d’écrire pour Lallab : je peux profiter d'écrire le portrait d'une femme musulmane que j'admire et qui m'inspire... pour la rencontrer. Elsa Ray, ancienne porte-parole du Collectif Contre l’Islamophobie en France (CCIF),...

Dans Confidences à mon voile, Nargesse Bibimoune, déjà auteure du roman à succès Dans la peau d’un thug, revient sur son parcours de femme voilée en France. Sans fioritures, avec une simplicité transperçante, Nargesse raconte des bribes de vie qui...